Wenn es ein Bild gibt, das in einem einzigen Moment alles bündelt, das Spendengeld für ein Kind bewirken kann, dann vielleicht dieses: Wassim*, sieben Jahre, große, neugierige Augen und ein spitzbübisches Lächeln, in rotem Talar und mit Viereck-Hut bei seiner Zeugnisfeier. Er reckt den Daumen in die Kamera mit einem Strahlen, das Grenzen aushebelt. Das Foto wurde im Frühjahr gemacht, und an Wassims Stolz habt ihr, liebe Leserinnen und Leser, durch eure Spenden für den "Schal fürs Leben" einen riesigen Anteil. Denn damit konnte Wassims Famliie – Vater Hadi, 40, Mutter Zeina, 23 – das Schulgeld bezahlen, und auch sein Bruder Samer, 4, ist jetzt in der Vorschule angemeldet, die im Libanon Voraussetzung für die Primarstufe ist. Das sei immer sein Traum für seine Kinder gewesen, sagt Hadi, ein dünner Mann, der wegen einer neurologischen Erkrankung nur mühsam laufen kann. Aber er ist fröhlich, auf eine Art, die nicht flüchtig wirkt, sondern wie eine tiefe, umfassende Erleichterung. "Wassim hat immer zugesehen, wie andere Kinder zur Schule gingen", sagt er, "und war traurig."

Das Ausmaß des Leids

1,5 Millionen aus Syrien Geflüchtete leben im Libanon, gemessen an seiner Größe und einer Gesamtbevölkerung von 5,4 Millionen weltweit die meisten. Doch ihre Lage ist dramatisch – wie die des ganzen Landes. Korruption und politisches Versagen haben das einst wohlhabende Land ruiniert, der Staat ist pleite, eine Regierungsbildung seit Jahren unmöglich. Etwa die Hälfte der Menschen, Einheimische wie Geflüchtete, sind laut Welternährungsprogramm WFP hungergefährdet. Vier von zehn Haushalten leben von nicht mal 100 Dollar im Monat, die Inflation liegt bei über 120 Prozent, weltweit eine der höchsten. Alltagsdinge wie Brot, Benzin, Medizin sind nahezu unerschwinglich. Laut UN leben 90 Prozent der syrischen Familien im Libanon in extremer Armut – 2019 waren es noch 55 Prozent.

Der Besuch bei Hadi, Zeina und ihren Kindern führt uns weit hinauf in den Norden, in die Region Akkar nahe der syrischen Grenze, wo etwa 250000 Syrer:innen leben. Hadi kam 2013, er habe einfach nicht sterben wollen, ist seine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Ein Bruder war im Krieg umgekommen. Zeina floh im selben Jahr, 13 damals, die beiden trafen sich in einem Geflüchtetencamp, heirateten 2015; Zeina, eine stille Frau mit jugendlichen Gesichtszügen, sagt, sie hätte in Syrien niemals so früh geheiratet, aber sie habe finanziellen Druck von ihrer Familie nehmen wollen.

Sie leben nun in Akroum, einem Dorf eine Bergreihe vor der westsyrischen Grenze, die Luft ist klar, es riecht nach Kiefernholz. Die Familie darf den Ort nicht verlassen, weil ihnen dafür eine Registrierung fehlt, die sie, seit sich der Libanon immer mehr gegen die syrischen Flüchtlinge abgrenzt, auch nicht mehr bekommen. Checkpoints am Ortsausgang kontrollieren jedes Fahrzeug, es wird viel geschmuggelt, Lebensmittel, Baumaterialien, aber auch Drogen. Immer wieder kommen hier Menschen aus Syrien nachts über die Grenze, viele werden sofort ausgewiesen – wer keine Genehmigung hat, wird meist umgehend abgeschoben. Die Sondersituation schafft für die Geflohenen aber auch Sicherheit. "Hier gibt es so viele von uns, dass wir nicht von Einheimischen schikaniert werden, die denken, dass wir ihnen etwas wegnehmen", sagt Hadi. Arbeit aber findet er nicht. Früher war er mal Verkäufer, jetzt gibt es nur noch Jobs in der Landwirtschaft, mit seinem Bein unmöglich. Die Familie hatte zuletzt nichts, gar nichts mehr, sie aßen einmal am Tag, Wassim mussten sie nach einem Jahr aus der Schule nehmen, weil sie sich die Gebühren nicht leisten konnten.

Eine kleine Wende

Aber jetzt gibt es Hoffnung. Immer wieder kramen Samer und Wassim in dem schwarzen Rucksack, ihr Aufbewahrungsort für alles Wichtige, Stifte, Dokumente, Schulbücher; einen Schrank gibt es nicht in dem kleinen Haus.

Child Wellbeing Assistance (CWA) heißt das Programm, das in ihrem Leben eine kleine Wende brachte. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children, unser Partner beim "Schal fürs Leben", fördert damit für je sechs bis neun Monate besonders bedürftige Familien, hilft ihnen mit Ernährungs- und Finanz-Schulungen, das wenige, das ihnen zum Leben bleibt, dauerhaft besser zu managen. Hadi hat gelernt, dass es hilft, sein kleines Einkommen zu verwalten. Er greift nach dem Rucksack, holt das Haushaltsbuch hervor, zeigt die Tabellen, akribisch ausgefüllt in kleiner Schrift. Sein Businessplan, sagt er, denn in den Listen sind auch die Einnahmen aus seinem kleinen Seifengeschäft verzeichnet, das er mit dem Spendengeld aufmachen konnte, "100 Prozent Olivenöl, keine Chemie", sagt er stolz. Die Fertigung hat er vor fünf Jahren in einem Kurs gelernt. Aber erst jetzt konnte er in Öl, die Natronlauge, die Seifenform aus Silikon investieren, die er zur Herstellung braucht.

Im Haus duftet es nun nach Ingwer, Kurkuma, Kamille; wie auf einem Altar hat er etwa hundert viereckige Stücke aufgebaut, ein weißes Laken darunter, an der Wand ein aufgerollter Teppich, der die Löcher im Putz verdeckt. Er stellt die Seifen gemeinsam mit einem Nachbarn in einer Garage her, für 50 Cent verkauft er das Stück, vier, fünf Stücke die Woche. Macht zehn Euro mehr im Monat, mikrowenig, aber für ihn eine Perspektive.

Wenn sie eines Tages nach Syrien zurückkehren, will er eine Seifenfabrik aufmachen. Aber erst, wenn es dort sicher ist, und Zeina möchte am liebsten nie mehr dorthin, das Haus der Familie ist zerstört, die Angehörigen fort – "wohin soll ich zurück?" fragt sie. Hadi sagt, sie würden darüber hitzige Diskussionen führen, "aber erstmal leben wir von Tag zu Tag". Und dann, endlich, kann Wassim zeigen, was er schon eine Weile in seinen Händen hält: sein Zeugnis. Es ist ausgezeichnet.

Von der Tragödie, eine Frau zu sein

Eigentlich wollten wir Amar, 33, in ihrem Haus in Wadi Khaled treffen, einem Ort etwa 20 Kilometer nördlich von Akroum. Ihr Vermieter habe sie am Vortag rausgeworfen, schreibt sie unserer libanesischen Save the Children-Kollegin Baraa Shkeir per WhatsApp, Frist 22 Uhr. Sie musste Hals über Kopf mit ihren fünf Kindern, zwischen sechs und 13 Jahre alt, ausziehen. Sie war die ganze Nacht unterwegs, man sieht es ihr an. Sie trägt einen grünen Jogginganzug, die Augen unter dem Schirm einer schwarzen Cap verborgen. Sie knautscht ununterbrochen die Hände, voller Aufregung und leer, in einem.

Jetzt ist sie in einer Kleinstadt etwa eine Autostunde südlich ihres alten Zuhauses untergekommen. In einer Art Wintergarten, verglast zu zwei Seiten, auf der Dachterrasse hinter einer Bauruine, der Zugang führt durch eine Autowaschanlage. Ein Guckkasten, weiße Stühle stehen davor, manchmal kommen Männer zum Rauchen herauf. Die Adresse hatte sie von einem Schmuggler, der sie in der Nacht hergefahren hat, für 50 Dollar transportierte er auch ihren Kühlschrank, die Matten und Teppiche, Decken.

Ich warte mit dem Weinen immer, bis sie schlafen.

Um 6 Uhr früh ist sie eingezogen, jetzt ist es 10. Die Kinder hocken bei ihr auf dem ausgerollten Teppich, die älteren ruhig, die jüngeren auf eine übermüdete Art aufgedreht. Wenn Amar von dem erzählt, was ihr passiert ist, seit ihr Mann 2017 verschollen ist, schickt sie sie nach draußen. Weil sie es nicht hören sollen, und weil sie nicht sehen sollen, wenn sie weint. "Ich warte mit dem Weinen immer, bis sie schlafen", sagt sie.

Wahrscheinlich wurde ihr Mann getötet, sicher hat sie es nie erfahren. Ihre jüngste Tochter Yara war damals kein Jahr alt, Nayef, ihr ältester, 7. Amar arbeitete in einer Baumwollfabrik, musste die Kinder zu ihren Schwagern geben. 2018 floh sie über die Grenze, weil die Familie ihres Mannes die Kinder und Amars ganzes Eigentum für sich wollte. Tagsüber arbeitete sie als Putzhilfe, nachts in einem Restaurant, irgendwann musste auch Nayef mithelfen, er baute Fenster in einem Laden ein, zwei Monate lang, zwölf Stunden am Tag, für zwei Dollar die Woche. Abends weinte er vor Erschöpfung.

Erlebnisse, die sprachlos machen

Amar erzählt fast ohne Pause, manchmal verstummt unsere libanesische Kollegin Baraa, bevor sie übersetzt, weil sie einen Moment nichts sagen kann. Amar hat erlebt, was so viele geflüchtete Frauen erleben, die verwitwet sind: Belästigungen und Schlimmeres, von ihrem Vermieter, von all den Männern, denen sie als alleinstehende Frau ausgeliefert war und ist. Es gibt Täter, die bedrohten sie danach mit dem Tod. Immer musste sie dann weglaufen, umziehen, neu anfangen.

Auch Amar bekommt die Child Wellbeing Assistance, das Geld aus den BRIGITTE-Spenden, 160 Dollar im Monat, neun Monate lang. Ihre Tochter wird zudem psychologisch betreut, auch das zur Hälfte finanziert aus den Spenden. Das Geld war ihre Rettung, sagt sie, und sie lächelt, weil sie weiß, dass wir an diesem Tag die Spenderinnen und Spender repräsentieren. Aber gerade kann sie die Erleichterung nicht fühlen, weil Rettung manchmal nur heißt, aus dem schlimmsten Elend ins Elend zu rutschen. Sie fühlt an ihren Hals, an die kleine Kette mit einer Goldmünze daran, nicht größer als ein Zwei-Cent-Stück, aber sie gehört ihr, sie hat es von dem Teil der Nothilfe gekauft, den sie sparen konnte. "Das ist kein Schmuck", sagt sie, "es ist eine Investition. Ein Notnagel." Vielleicht braucht sie ihn bald. Hier, in diesem Guckkasten, kann sie nicht bleiben. Jeder kann hineinstarren, sie betrachten, auch, wenn sie schläft. Vorhänge hat sie nicht. Sie sagt, was sie sich am meisten wünscht, sei Sicherheit. Einfach einen Menschen, dem sie vertrauen kann.

Von der Liebe, für kein Geld der Welt

Morgens um vier, wenn es endlich ganz still geworden ist auf den Straßen im Flüchtlingscamp Baddawi nahe der nordlibanesischen Küstenstadt Tripoli, schläft Majida ein. Dann weiß sie, dass ihrem Bruder Ali in dieser Nacht nichts mehr passieren wird. Niemand an die Tür hämmert, um ihn herauszuzerren. Niemand Böller oder brennendes Holz durchs Fenster in die Parterrewohnung wirft, die nur durch ein Gitter von der Straße getrennt ist. Majida bleibt wach, voll angezogen, damit sie jederzeit eingreifen kann.

Sie erzählt uns davon, während Ali in einer Ecke des kleinen Wohnraums gleich unter dem Gitterfenster mit dem Handy seiner Eltern spielt. Er schießt Ballons über einem Fluss ab und wenn ihm das gelingt, schreit er auf vor Begeisterung. Wenn er gar nicht mehr weiß, wohin mit seinen Gefühlen, nimmt Vater Ahmad ihn fest in den Arm und hält ihn wie einen Schatz, den er nicht mehr hergibt.

Das Leben im Camp

Ali ist körperlich und geistig schwer behindert, er schielt, er schreit oft plötzlich auf, er kann nicht sprechen. Einer wie er ist im Camp häufig das Opfer, die Zielscheibe für die vielen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Wut, ihrer Zeit und ihrem Frust. Baddawi ist gerade mal einen Quadratkilometer groß, mehrere zehntausend Menschen leben hier. Die Nöte, die das ganze Land teilt, sind im Camp potenziert: Geld, Arbeit, Strom, Benzin, Essen, fast nichts gibt es mehr, dafür Drogen, vor allem die billig herzustellenden Amphetamine, die eine rauschhafte Energie geben.

Ali ist elf, Majida 14. Unter den fünf Kindern – außer Ali alles Mädchen, Hiba, die älteste ist 17, Lamis, die kleinste, 7 – ist sie Ali am nächsten, altersmäßig und gefühlt. Deshalb schläft Majida nur ein paar Stunden; ab 10 Uhr morgens hilft sie ihrer Mutter Ahlam, 35, kocht und putzt mit ihren Schwestern die kleine Wohnung, die Küche ohne Möbel, das Bad mit den Wassereimern, aus denen sie sich waschen. Man ist schnell fertig, wenn das die einzigen Aufgaben im Leben sind, jenseits der größten: nicht durchzudrehen, nicht zu verzweifeln. Sie geht nie aus dem Haus, das sei zu gefährlich, sagt sie, zu viel Anmache. Sie habe keine Freundin, nur ihre Schwestern. Worüber sie den ganzen Tag reden? "Was wir uns wünschen", sagt sie. "Reisen, ein eigenes Zimmer, zur Schule zu gehen."

Die Familie ist 2014 aus Syrien geflohen, Vater Ahmad, ein kleiner, gedrungener Mann mit einer warmherzigen Ausstrahlung, war Landwirt, er wurde zum Militärdienst eingezogen, aber "ich wollte nicht töten", sagt er. Sie sind gleich hierher gezogen, in dieses Mehrfamilienhaus. Erst hat er auf der Straße Kaffee verkauft, aber das hat ihn zu sichtbar gemacht, als Syrer in einem Camp, in dem vor allem palästinensische Familien leben, manche seit Jahrzehnten, er wurde immer wieder angefeindet, gemobbt. Dann hat er Plastikmüll gesammelt, zur Weiterverarbeitung, aber es reichte nicht. Die Töchter mussten gemeinsam mit ihrer Mutter als Erntehelferinnen arbeiten, deshalb konnten sie nicht mehr zur Schule gehen.

Ihre Schwestern schauen die meiste Zeit zu Boden, Majida nicht. Ihre Familie bekommt Geld aus den Spenden für den "Schal fürs Leben", auch ihr hat es geholfen, die schlimmsten Folgen der Armut zu lindern. Majida muss nun nicht mehr auf der Straße Papiertaschentücher verkaufen, jeden Tag hat sie das getan, auf einer Kreuzung, wo die Autos halten mussten, zwei Jahre lang, fünf Stunden am Tag, manchmal kamen so zwei Dollar zusammen. Manchmal hörte sie von den Leuten im Auto, sie sei syrischer Müll.

Ahlam und Ahmad sind genauso froh über die Unterstützung wie Zeina und Hadi, der Seifenproduzent. Als Ahmad dafür Worte sucht, strahlt er nicht, es laufen ihm Tränen über das Gesicht, in einer Mischung aus Resignation und Dankbarkeit.

Bevor wir gehen, sagt Majida noch, was ihr größter Traum ist. Sie möchte einmal in einem Auto zur Schule fahren.

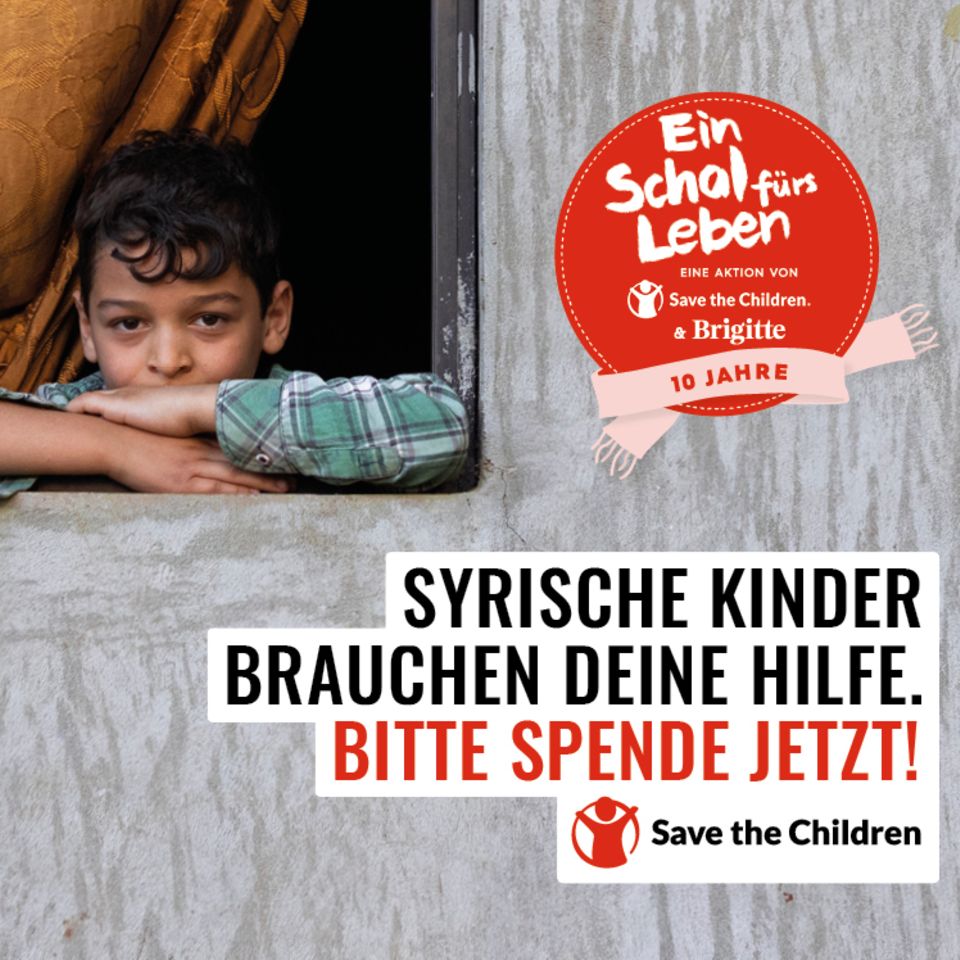

Du möchtest spenden? Einfach aufs Bild klicken!

*Alle Namen zum Schutz der geflohenen Familien geändert