Du hast in deiner Sendung "Chez Krömer" vor einem Jahr mit Torsten Sträter das erste Mal über deine Depressionen gesprochen. Warum und wie war das für dich?

Kurt Krömer: Als ich Torsten Sträter bei mir in der Sendung hatte, war mein Klinikaufenthalt fünf Monate her. In den acht Wochen in der Klinik bin ich die letzten Jahrzehnte meines Lebens durchgegangen, das Thema war daher unheimlich präsent in meinem Kopf. Als wir dann die nächsten sechs Folgen "Chez Krömer" geplant haben, war für mich klar, dass das keine Sache ist, die ich weglasse und daher hab ich mir gewünscht: Lad‘ mal bitte den Sträter ein, weil ich von dem weiß, dass er auch über seine Depression spricht, sich darüber lustig macht und Nummern schreibt. Er ist der perfekte Kandidat für so ein Outing.

Was ist danach passiert?

Schon direkt nach der Aufzeichnung war das ein geiles Gefühl. Wir produzieren vor, das heißt, zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung liegen ein paar Tage. Und allein Torsten Sträter von der Depression zu erzählen, hat bei mir dazu geführt, dass ich erhobenen Hauptes durch Berlin gelaufen bin und dachte: Endlich bin ich es los. Ich hatte auch das Gefühl, das weiß schon jeder obwohl die Ausstrahlung erst noch kam. Und als die Sendung dann tatsächlich ausgestrahlt wurde, war das, als ob mir ein positiv gesinntes Atomkraftwerk um die Ohren fliegt und das hält bis heute an. Ich bekomme immer noch täglich viele Nachrichten, weil die Leute die Sendung bei YouTube gesehen haben und sich dafür bedanken, dass ich das Thema in die Öffentlichkeit gezerrt habe.

Hattest du keine Angst, stigmatisiert zu werden?

Das hatte ich eher zu der Zeit, als ich in der Klinik war. Ich war in einer Tagesklinik in Berlin und ich fahre immer mit der U-Bahn. Es wäre also ein Leichtes gewesen, zu gucken: Wo geht denn der Krömer jeden Tag um 9 Uhr hin? Mein Management hat mich dann gefragt, was denn wäre wenn mich die Boulevard-Presse ablichten würde. Und allein dieser Umstand hat mich wiederum so sauer gemacht. Wie schäbig wäre das, einen kranken Menschen, der in eine Klinik geht, um sich dort helfen zu lassen, zu fotografieren, um dann zu titeln: "Guckt euch hier den depressiven Mann an"? Das war der Moment, in dem ich dachte: Nee, jetzt geh ich erst recht mit erhobenem Haupt darein. Ich muss mich für nichts schämen und ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen, dass ich depressiv war.

Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und du Hilfe brauchst?

Los ging das Ganze mit einer Ärzte-Odyssee zwei Jahre vor der Klinik. Da habe ich gemerkt, dass da was nicht stimmt und bin von Arzt zu Arzt gerannt. Alle haben immer gesagt: "Ist alles in Ordnung, könnte vielleicht am Stress liegen." Ja klar, ich habe Stress. Ich bin alleinerziehender Vater von vier Kindern, ich habe einen stressigen Beruf, aber ich dachte immer, andere Leute können ja auch mit Stress umgehen. Also zumindest an den Wochenenden müsste sich das doch entspannen und das hat es nie. Also bin ich dann zum nächsten Arzt gegangen, aber keiner ist darauf gekommen, inklusive mir.

Du schreibst in deinem Buch, dass du rückblickend schon dreißig Jahre lang depressiv warst. Haben dich nie Freund:innen, Kolleg:innen oder die Familie drauf angesprochen?

Es gibt drei Stufen der Depression – die leichte, die mittlere und die schwere. Die schwere Depression war die, die ich die letzten zwei Jahre vor der Klinik hatte, also die Phase, in der man wirklich lebensunfähig ist und nichts mehr gebacken bekommt. Wenn ich jetzt zurückgehe in die Vergangenheit, pendelte das immer zwischen leicht und mittel. So, dass ich dachte: Okay, scheiß Kindheit, stressige Situation zu Hause, stressige Situation im Job, daran wird es liegen. Damals kam noch der Alkohol dazu, dass ich getrunken habe und damit dann zwei Probleme hatte: Das Alkoholproblem und die Depression. In der Rückschau weiß ich jetzt, dass ich mit dem Alkohol versucht habe, die Depression zu ertränken. Das wusste ich damals aber nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es da so eine komische Phase gibt. Wenn ich beispielsweise drei Tage nicht getrunken habe, dachte ich, das sei eine Entzugserscheinung. Dann habe ich getrunken und damit hat sich die Stimmung dann wieder gehoben. Ein Kreislauf.

Als du akut unter der schweren Depression gelitten hast, wie hat sich das in deinem Alltag gezeigt?

Das einzig Gute an der schweren Phase war, dass sie im Sommer war. Da konnte ich schön im Garten liegen. Ich habe dann wirklich wie ein 90-Jähriger im Sanatorium den ganzen Tag auf der Gartenliege gelegen und hab den anderen bei der Gartenarbeit zugeguckt oder beim Spielen und hatte überhaupt nicht den Impuls, irgendwie daran teilhaben zu wollen oder mitzuhelfen. Wenn du depressiv bist, kriegst du irgendwann so ein schlechtes Gewissen und hältst dich für ein richtiges Arschloch, weil du den ganzen Tag mit deinem fetten Arsch auf der Liege liegst und nicht hilfst. Das ist dann wieder so ein ewiger Kreislauf. Ein Depressiver kommt auch nie auf eine Lösung. Du bist den ganzen Tag am Rumgrübeln. Ich habe über die profansten Sachen stundenlang nachgedacht und bin nicht zum Punkt gekommen. Morgens um neun habe ich mich schon da reingesteigert: Scheiße, ich muss heute Abend um 18 Uhr Abendbrot machen und mich dann von neun bis 18 Uhr damit beschäftigt, wie ich das mache: Machst du Kartoffeln? Nee, die musst du schälen... Und das baut sich dann den ganzen Tag so auf, bis man dann zehn vor sechs in den Supermarkt rennt und schnell versucht, was hinzuzaubern.

Ich fand die Szene auch sehr eindrücklich, in der du beschreibst, wie du vier Stunden lang versucht hast, einen Einkaufszettel zu schreiben. Eine ganz alltägliche Situation, die dich komplett überfordert hat. Wie hast du diese Zeit als alleinerziehender Vater gemeistert?

Ich habe mich dann auf die Kerndinge konzentriert. Erstens: morgens aufstehen, Brote machen und die Kinder pünktlich zur Schule schicken. Dann war erst mal Pause, weil die Kinder in der Schule waren, also habe ich mich wieder hingelegt – Morgens als ich die Kinder in die Schule geschickt habe, hatte ich den Schlafanzug noch an und nachmittags um 14 Uhr, als sie wiederkamen, hatte ich den immer noch an. Ich habe nicht geduscht, ich habe mich nicht zurecht gemacht, ich habe mich nicht angezogen. Ich habe in der Zeit gegrübelt. Der zweite Punkt: Hausaufgaben machen. Wenn die fertig waren, Abendbrot machen und dann ins Bett bringen. Das waren die Dinge, von denen ich wusste, ja, die Situation ist blöd, aber die musst du machen. Da habe ich mich dann einfach von Punkt zu Punkt gehangelt und nach jedem Schritt hat man sich erstmal für fünf Stunden ins Bett gelegt. Funktionieren unter größter Anstrengung.

Hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen und versucht zu erklären?

Ja, das habe ich schon erklärt, aber wenn schon erwachsene Menschen das nicht verstehen und wenn erwachsene Freunde sogar zu mir kamen und gesagt haben "Jetzt hör doch mal auf mit deiner Scheißlaune immer. Guck dir `ne Komödie an oder trink `ne Cola, damit du wieder lustig drauf bist", wie soll ich das einem kleinen Kind erklären. Das ist einfach viel zu abstrakt. Aber du kannst es vorleben. Ich habe natürlich gesagt, dass ich in die Klinik gehe – das war ja eine Tagesklinik, also abends war ich wieder zu Hause und man konnte durch Präsenz dann irgendwann zeigen, dass es anders und vor allem besser ist.

Also mehr durch die Veränderung, die für die Kinder spürbar ist?

Genau, man merkt auch, dass man wieder sprechen kann, dass Unterhaltungen wieder möglich sind, ich eine Nachfrage stelle, ich interessiert bin und mich mit ihnen beschäftige und nicht nur kurz angebunden und genervt auf Fragen reagiere.

Das Fatale an einer Depression ist auch, dass man keine Energie und Kraft hat, sich überhaupt Hilfe zu suchen. Wie war das bei dir?

Ich hatte eine Therapeutin, die den Klinikaufenthalt organisiert hat. Aber es ist wirklich katastrophal schwierig an einen Therapieplatz zu kommen. Ehrlicherweise ging das bei mir, weil ich Privatpatient bin. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich lange auf einen Therapieplatz habe warten müssen. Aber das ist wirklich die große Crux an der Sache: Du bist depressiv, müsstest 20 Kliniken anrufen und wenn du es machst, bekommst du von 20 Kliniken die Ansage, naja, das dauert jetzt noch ein halbes Jahr. Das ist ein wirklich riesiges Problem, vor allem dann, wenn man suizidal ist.

Für viele Betroffene ist Klinik wie ein blinder Fleck, weil die meisten so eine furchteinflößende Vorstellung davon haben, wie es dort ist. Wie war das bei dir?

Ich hatte genau das auch. Ich war insgesamt acht Wochen in der Klinik, ich habe mich aber reingesteigert, als ob ich 15 Jahre ins Gefängnis komme, quasi weggesperrt. Ich hatte Angst, dass ich da mit Medikamenten behandelt werde, die ich nicht haben möchte, dass ich vielleicht ruhiggestellt werde, dass die nicht erkennen, was ich habe oder ich feststelle, dass das hier überhaupt nichts bringt.

Ich vermute mal, dass es dann nicht so war…

Nee, ich habe schon nach zwei bis drei Tagen während des Klinikaufenthalts gemerkt: In der Klinik bin ich gut aufgehoben. Das ist genau der Ort, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt hingehöre und ich bin endlich, endlich da, wo mir Leute helfen können.

Was hat am meisten geholfen?

Ich habe schon am ersten Tag gemerkt, dass ich mich niemandem erklären muss. Die Mitpatient:innen wussten einfach genau, wie ich mich fühle, weil sie genau das gleiche haben. Es gab Tage, da bin ich morgens schon weinend in die Klinik gekommen, bin in den Ruheraum gegangen und habe mit niemandem geredet und niemand hat mich gefragt, was los ist, einfach weil unter Depressiven klar war: Wenn der weint, lass ihn erstmal weinen. Da kannst du jetzt weder trösten noch helfen. Dieses sich nicht erklären müssen, war für mich eigentlich das Schönste.

Hattest du Sorge, dass du von den Mitpatient:innen aufgrund deiner Prominenz anders behandelt wirst?

Ich hatte Angst davor, dass die Mitpatient:innen denken, dass ich da eine Show abziehe, oder sie verarsche. Für mich war wichtig, dass ich da als ganz normale, kranke Person wahrgenommen werde und nicht als Promi. Und das wurde auch nie thematisiert, nicht ein einziges Mal.

Was war für dich rückblickend das Wichtigste, dass du dort gelernt hast?

Die größten Bauchschmerzen hat mir die Gruppentherapie bereitet, dass dort mehrere fremde Menschen sitzen, denen man seine intimsten Probleme erzählen muss. Das war für mich die schlimmste Vorstellung, wo ich auch gefragt habe, ob ich das weglassen kann. Das hat sich dann aber umgedreht. Am Ende war genau die Gruppentherapie das Schönste in der Klinik, weil ich gelernt habe, dass ich nicht immer, wenn es mir nicht gut geht, eine Therapiesitzung brauche, sondern einfach einen Kumpel anrufen kann und sagen kann: Ey, mir geht’s gerade nicht so gut. Und ich meine damit nicht, dass ich rückfällig bin, sondern einfach ein Problem habe. Bevor ich jetzt das Problem mit mir allein ausmache, rufe ich jemanden an und lasse mir das kurz spiegeln, ob das jetzt wirklich so ein riesen Ding ist, oder vielleicht gar nicht so groß. Also runtergebrochen: sich Hilfe holen und sich mitteilen.

Du schreibst, dass du nach der Klinik erstmal lernen musstest, wie du ohne Depressionen bist. Wie meinst du das?

Du musst dir vorstellen, du bist zwei Jahre in einem Tunnel und denkst du bist krank und niemand kann dir helfen, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Problemen. Also, du hast zu 90 Prozent das Gefühl, jemand drückt dir den Hals zu und auf einmal ist das weg. Und du musst dann erstmal lernen: Wie stehe ich auf, wenn ich gute Laune habe? Wie stehe ich denn auf, wenn ich morgens um neun Uhr schon weiß, was ich abends um 18 Uhr koche? Was mach ich denn, wenn ich um 12 Uhr schon eingekauft habe? Und auch draußen, wenn du plötzlich wieder viel mehr wahrnimmst, beispielsweise, dass die Blätter ihre Farbe verändern, dass das Herbstlaub einen bestimmten Geruch hat. Die profansten Dinge habe ich neu gelernt. Und es war wirklich so, als ob mir ein Leben geschenkt wird – Du bist viel aufmerksamer. Für mich war es lange Zeit nicht normal, zu riechen, zu sehen, die Wärme der Sonne im Gesicht wahrzunehmen.

Woran erkennst du dann aber heute den Unterschied zwischen Depression und Traurigkeit?

Als ich dachte, ich werde wieder depressiv, war ich bei meinem Therapeuten und dann hat sich rausgestellt, nee, ich habe einfach nur Scheißlaune. Das war schön. Und die Frage "Werde ich wieder depressiv?" habe ich für mich schon beantwortet, denn die Frage ist etwas für Depressive. Ich könnte mich jetzt jeden Tag zehn Stunden damit beschäftigen, ob ich wieder depressiv werde. Und die Antwort darauf ist: Damit beschäftige ich mich dann, wenn es so sein sollte. Jetzt geht es mir gut und ich muss mich damit nicht beschäftigen.

Hat dir während des Klinikaufenthalts Humor auch im Umgang mit der Depression geholfen? Half es dann manchmal in den Kurt-Krömer-Modus zu wechseln, um da mal rauszukommen?

Das war nicht möglich. Ich habe immer gut bei den Auftritten funktioniert, das hat mir auch ein wenig Freude bereitet, weil ich gemerkt habe, dass es mich ablenkt, aber im Alltag ging das nicht. Jetzt ist das wieder möglich, wenn ich merke, dass es mir zu viel wird, mache ich mich über die Situation lustig und dann ist das Ding entschärft. Damals ging das nicht, da konnte ich mich nicht ablenken.

Wenn du Depressionen in ein Bild verpacken müsstest, könntest du beschreiben, wie sich das für dich anfühlt, um denjenigen zu erklären, wie es ist, depressiv zu sein oder diejenigen darauf aufmerksam machen, die vielleicht nicht wissen, dass sie in einer Depression stecken.

Stell dir vor, du hast einen Rucksack auf in dem 100 kg Steine sind und den musst du 24/7 zwei Jahre lang tragen. Du weißt ganz genau: Wenn der Scheißrucksack nicht wäre, könntest du richtig gut laufen, dich richtig gut bewegen, aber du bekommst den nicht weg. Du hast also permanent etwas an dir und in deinem Kopf, dass dir signalisiert: Leg dich ins Bett, sprich mit niemandem und zieh dir die Decke über den Kopf. So fühlte sich die Depression für mich an.

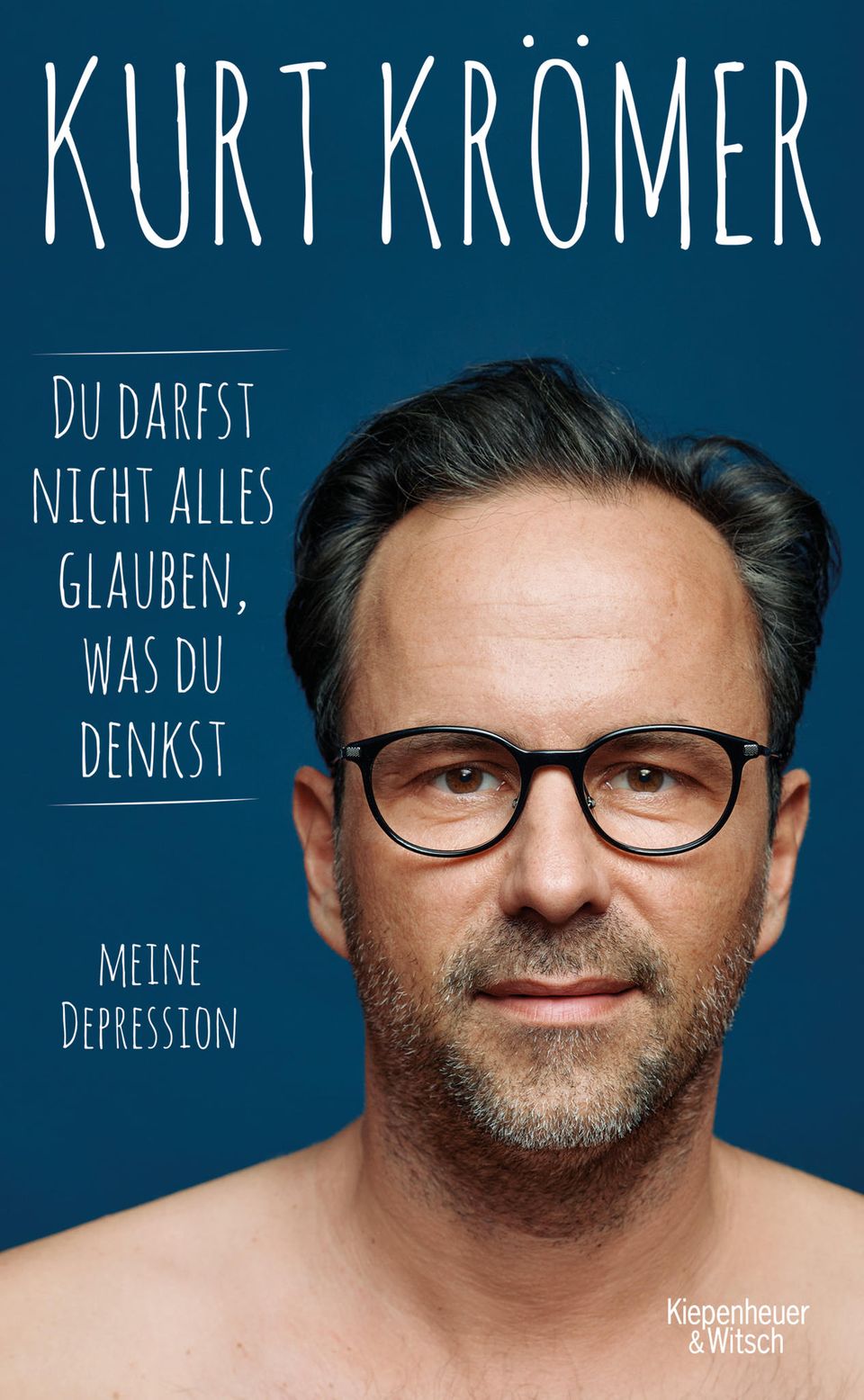

Kurt Krömer ist einer der beliebtesten und bekanntesten Komiker des Landes. In seiner Sendung Chez Krömer sprach er offen über seine schwere Depression und seine Zeit in der Tagesklinik und hat damit Millionen von Menschen erreicht. Alexander Bojcan ist 47 Jahre alt, trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und er war jahrelang depressiv. Auf der Bühne und im Fernsehen spielt er Kurt Krömer. Sein Buch "Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst" ist der schonungslos offene und gleichzeitig lustige Lebensbericht eines Künstlers, von dem die Öffentlichkeit bisher nicht viel Privates wusste. Alexander Bojcan bricht ein Tabu und das tut er nicht um des Tabubrechens willen, sondern um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden oder eine ähnliche jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben wie er selbst. Dieses Buch wirbt für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten und ist gleichzeitig kein Leidensbericht, sondern eine komische und extrem liebenswerte Liebeserklärung an das Leben und die Kunst.

"Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst. Meine Depression" ist im Kiepenheuer & Witsch Verlag erschienen und kostet 20 €.