Die Dichterin Hilde Domin floh vor den Nazis nach Italien, England, schließlich nach Costa Rica, und erst mit fünfzig Jahren, lange nach dem Krieg, veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband. Als sie 1992 eines ihrer bekanntesten Gedichte schrieb, war sie über achtzig. Das Gedicht geht so: "Nicht müde werden / sondern dem Wunder / leise / wie einem Vogel / die Hand hinhalten."

Es ist oft zitiert worden, aber nicht oft genug. Gerade in Zeiten, in denen vielen die Hoffnung auszugehen droht. Denn das Gedicht handelt nicht davon, dass man geduldig auf ein Wunder hoffen soll. Sondern davon, dass die Hoffnung an sich das Wunder ist. Wenn sie entsteht, wenn sie bleibt, wenn man sie nicht aufgibt, gegen alle Vernunft.

Hoffnung ist irrational, denn Hoffnung kann man nicht aus Fakten machen. Die Fakten sprechen eigentlich immer gegen die Hoffnung, die Fakten lauten zum Beispiel, ob ich sie hören will oder nicht: Die Klimakrise wird sich nicht von allein abwenden. Der Antisemitismus ist noch offener, gewaltvoller und präsenter, als er es in den letzten Jahrzehnten ohnehin schon war. Die Kriege werden nicht weniger.Die politischen Grausamkeiten setzen sich fort, spektakulär und schockierend, oder schleichend und getarnt als Kompromisse.

Darf man sich abwenden von der Welt?

Es gibt darum, im Sinne des Gedichts von Hilde Domin, gerade bei vielen eine Zeit der großen Hoffnungsermüdung. Eine Freundin platzt am Telefon mit dieser seelischen Erschöpfung heraus. Wir sprechen eigentlich gerade über etwas anderes, aber dann kommen wir auf unsere schlechte Stimmung, auf unsere Niedergeschlagenheit und Trauer angesichts der Schreckensnachrichten und -bilder aus Israel und aus Gaza, angesichts der anhaltenden Bombenangriffe auf die Ukraine, auf die Kurden, auf unser Gefühl von Macht- und Hilflosigkeit. Sie sagt: "Ich habe jahrelang in meinem Job internationale Kontakte organisiert, mit Russland, der Türkei, mit China, mit allen möglichen Ländern, und jetzt habe ich das Gefühl, das bringt alles nichts, es ändert sich nichts, ich will das alles nicht mehr sehen. Ich verdräng das jetzt alles nur noch und zieh mich in mich selbst zurück."

Alles, was ich darauf antworten kann, klingt hohl, denn die Hoffnung kann man nicht herbeireden mit Formulierungen wie "Das kommt dir gerade nur so vor", "Es kommen auch wieder bessere Zeiten", "Du hast mehr erreicht, als du denkst". Die Hoffnung gerinnt dann zum Klischee, nicht weit entfernt von "Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her". Irgendwo? Aber woher? Und was macht man, während man denkt, es geht nicht mehr? Darf man sich verkriechen, sich abwenden?

Zu Hause erlebe ich eine große Diskussion zwischen den Kindern, sie sind 19 und 16. Das ältere sagt, es möchte keine Nachrichten sehen und Zeitung lesen sowieso schon gar nicht, denn: "Ich kann ja sowieso nichts dagegen machen, was alles Schreckliches passiert, das zieht mich nur runter." Das jüngere Kind hält mit Argumenten dagegen, es sagt, man müsste aber doch wissen, was los ist, um Verantwortung zu übernehmen und etwas ändern zu können.

Wie Hoffnung machen, wenn ich selbst kaum welche habe?

Sie schauen mich erwartungsvoll an, weil ich als zwar nicht unbedingt weise, aber immerhin als alt gelte bei ihnen. "Ich glaube, dass du recht hast", sagte ich zur 16-Jährigen, "aber", zum 19-Jährigen, "ich kann dich hervorragend verstehen." Wenn ich ehrlich bin, fällt es mir umso schwerer, ihnen Hoffnung zu machen, je älter sie werden. Sie sind nicht naiv, sie kennen die Fakten selbst: Wir haben gerade die heißesten Durchschnittstemperaturen der Menschheitsgeschichte, die Meere erwärmen sich stärker und schneller als befürchtet, allerorten brennt oder überflutet es.

Deshalb weiß ich selbst mitunter nicht, ob und wie viel Hoffnung ich eigentlich noch habe. Wenn sie über die Zukunft spekulieren und mich fragen, wie wir wohl in zwanzig, dreißig Jahren leben werden, antworte ich ihnen vorsichtig. Ich wäge meine Worte, als stünde ich vor Gericht, ausweichend, als hätte ich etwas zu verbergen. Ich sage dann, dass ich zwar glaube, die Dinge werden schwieriger, aber dass ich sicher bin, wir kriegen das hin. Dass ich zwar sehe, wie unsicher die Zukunft ist, aber dass wir "zu meiner Zeit" auch viel Grund hatten, skeptisch in die Zukunft zu schauen. Dass ich mit dem Schlagwort "No Future!" aufgewachsen bin, aber dann, und an dieser Stelle schwindet immer ein bisschen meine Zuversicht: Aber dann ist ja doch alles irgendwie gut gegangen.

Aber ist es das, gut gegangen? Klar, als ich Teenager war, hatten wir sehr reale, unmittelbare Angst vor der Möglichkeit eines Atomkrieges, und dann vor dem atomaren Super-GAU wie in Tschernobyl. Begleitet von Angst vor dem sauren Regen, dem Waldsterben, dem Ozonloch. Im Nachhinein mag es mir und den Menschen meiner Generation tatsächlich so vorkommen, als sei ja dann am Ende doch alles gut gegangen, und als hätten wir es ja doch irgendwie geschafft: Es gab keinen Atomkrieg, der Wald ist nicht komplett gestorben, und zwischen Tschernobyl und Fukushima gab es 25 Jahre lang keine größere Atomkatastrophe, immerhin.

Was habe ich damals eigentlich getan? Nicht viel

Aber habe ich seitdem irgendwie dazu beigetragen, dass die Probleme, die ich heute meinen Kindern hinterlasse, irgendwie gelöst werden? Manchmal sehe ich jetzt auf Social Media Ausschnitte aus alten "Tagesschau"-Ausgaben aus den frühen Neunzigern, den frühen Zweitausendern, und dann geht es darum, dass Wissenschaftler:innen vor dem Klimawandel warnen, und dass die Uno appelliert, endlich was zu tun, und dass die Lage immer dramatischer wird. Dann denke ich: Ha! Sie haben es alle schon jahrelang gewusst! Und im nächsten Moment wird mir bewusst, dass ich damals Anfang zwanzig, Anfang dreißig war, im idealen Alter, um laut zu werden und mich zu engagieren, und was habe ich getan? Bestenfalls meinen Müll getrennt. Wie also soll ich, wo ich doch mitverantwortlich bin, mir und den Kindern Hoffnung machen? Und der Freundin, die sich am liebsten aus der Welt zurückziehen möchte?

Vielleicht hilft es, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Erstens ist Hoffnung ein Gefühl, und zweitens eins, das durch Handlungen beeinflusst werden kann. Positiv und negativ.

Beim Thema "Flüchtlingskrise" kommt alles zusammen, was mir Angst macht

Ein Thema, bei dem ich immer wieder von Hoffnungslosigkeit angegriffen werde, ist die sogenannte "Flüchtlingskrise", die von einigen Wissenschaftler:innen auch als "Solidaritätskrise" bezeichnet wird. Das trifft auch besser, was mir daran Angst macht: das Fehlen von Solidarität, meine Hilflosigkeit angesichts der Not, vor der Menschen fliehen, und angesichts der Grausamkeit, mit der sie auf der Flucht und an den Grenzen Europas konfrontiert werden. Und der Kälte, die ihnen in Deutschland zunehmend entgegenschlägt. Die jüngsten Wahlergebnisse für die AfD in Hessen und Bayern kann ich nicht anders interpretieren als Zeichen dieser sich ausbreitenden Kälte.

Bei diesem Thema kommt für mich also alles zusammen, was mir mit Blick auf die Zukunft die Hoffnung zu nehmen droht: Grausamkeit, Kälte, ein Gefühl von überwältigender Hilf- und Machtlosigkeit. Ich merke aber, dass es mir Kraft gibt, wenn ich in hoffnungslosen Momenten auf Menschen schaue, die selbst noch Hoffnung haben. In meinem konkreten Beispiel also eben die Geflüchteten. Denn, egal, wie man das politisch beurteilt: Am Ende ist es Hoffnung, die Menschen dazu treibt, ihr Land zu verlassen und unfassbare Strapazen und Gefahren auf sich zu nehmen, um am Ende ohne Arbeit und meist ohne ihre Familien in Containern zu hocken.

Wie geht das mit der Hoffnung?

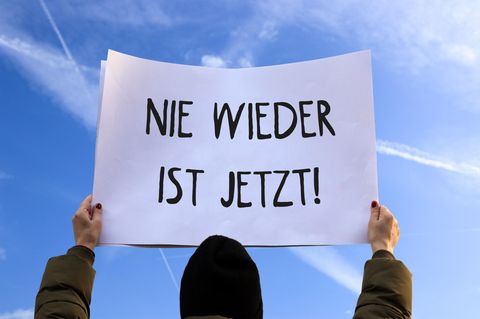

Nichts ist ansteckender als Hoffnungslosigkeit, aber ich merke auch, wie gut es mir tut, wenn ich mir an der Hoffnung anderer ein Beispiel nehme. Ich kann, wenn ich selbst gerade keine Hoffnung habe, Menschen unterstützen, die noch welche haben. Zum Beispiel eben, indem ich den Menschen, die sich in meinem Freundeskreis oder in meiner Nachbarschaft für Geflüchtete engagieren, dabei unterstütze. Es kann sein, dass ich mich gerade so fühle, als wäre alles, was ich tue, vergeblich, aber wenn Freund:innen das anders sehen, dann will ich versuchen, sie nicht runterzuziehen, sondern mich auf ihre Hoffnung einzulassen. Indem ich sie begleite, wenn sie auf eine Demo gehen, wirke ich an ihrer Hoffnung mit und sie wird ein bisschen auch wieder zu meiner. Hoffnung macht mir aber auch, Menschen zuzuhören, die in der Lage sind, Schmerz und umfassendes Mitgefühl auszudrücken. Für die Opfer des Hamas-Terrors in Israel und die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen.

Es ist auch leicht, sich lustig zu machen über Menschen, die jetzt in eine demokratische Partei eintreten. Es wäre so leicht, ihnen zu sagen, was soll das bringen, und siehst du nicht, wie auch die SPD von Lobbyisten beherrscht wird, und wie viele schreckliche Kompromisse deine Grünen geschlossen haben, und was willst du in der FDP erreichen, außer Kinder verarmen zu lassen, und wie kannst du Friedrich Merz unterstützen, indem du glaubst, die CDU von innen verändern zu können? Und klar, links bin ich auch, aber hast du dir mal die Haltung der Linken zu Putin genauer angeschaut? Was zu meckern und schlecht zu finden gibt es immer, und mit besten Gründen. Aber was ist der Eintritt in eine demokratische Partei, wenn nicht ein Ausdruck von Hoffnung? Also ermutige ich meine hoffnungsvollen Freund:innen, und vielleicht kann ich ihnen was abnehmen an den Abenden, wenn sie zum Ortsverein gehen.

Mir selbst Hoffnung machen, indem ich die Hoffnung von anderen unterstütze: Das hilft mir in der Phase meiner Hoffnungsmüdigkeit, um Kraft zu schöpfen dafür, dem Wunder weiter geduldig die Hand hinzuhalten.

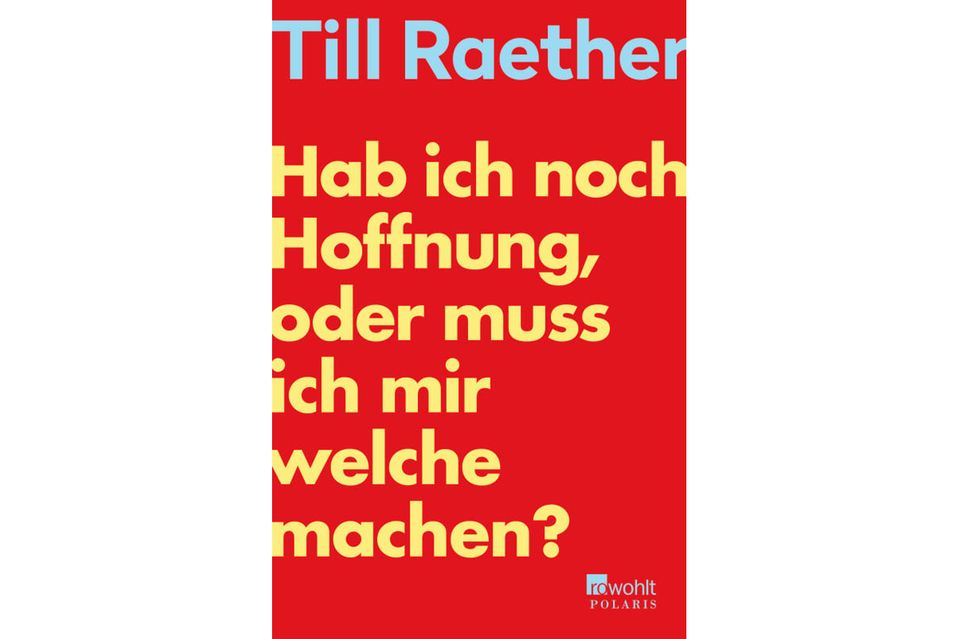

Zum Weiterhoffen und Weiterlesen: Till Raethers neues Buch "Hab ich noch Hoffnung, oder muss ich mir welche machen?" (Rowohlt Polaris, 16 Euro)