BRIGITTE: Einstein, Picasso, Goethe ... Es gab doch auch geniale Frauen! Woran liegt es, dass sie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oft untergehen?

Leonie Schöler: Es mag provokant klingen, aber etliche geniale Frauen wurden beklaut. Wir reden hier nicht von Ausnahmeerscheinungen, sondern von vielen unterschiedlichen Fällen in diversen Fachdisziplinen. Es geht um Wissenschaftlerinnen, deren Erkenntnisse ihren männlichen Kollegen zugeschrieben wurden, Künstlerinnen, die in die Rolle der Muse gedrängt wurden. Musikerinnen, deren Kompositionen mit dem Namen von männlichen Verwandten veröffentlicht wurden.

Es gibt also eigentlich viel mehr weibliche Genies, deren Namen wir nur nicht kennen?

Frauen hatten früher oft keinen Zugang zu Bildung, sie durften nicht an Wettbewerben teilnehmen, bekamen keine Fördergelder und keine Jobs. So wird man kein Genie. Das betraf nicht nur Frauen, sondern auch andere Personen, die gesellschaftlich diskriminiert und schlechter gestellt wurden, Menschen mit Behinderung beispielsweise oder Menschen, die rassifiziert wurden. Diejenigen Frauen, die später beklaut und dann vergessen wurden, hatten Eltern, die sie sehr gefördert haben, und manchmal Ehemänner, die sie erst mal unterstützt und dann beklaut haben.

Sie zitieren in Ihrem Buch "Beklaute Frauen" Mileva Maric, erste Ehefrau von Einstein und begnadete Mathematikerin. "Vor Kurzem haben wir ein sehr bedeutendes Werk vollendet, das meinen Mann weltberühmt machen wird", schrieb sie 1905 an eine Freundin.

Mileva Maric ist ein gutes Beispiel für den Fall "Endstation Ehe". Maric und Einstein hatten sich im Mathematik- und Physik-Studium kennengelernt. Sie fanden ineinander ein geistiges Gegenüber, forschten ihre gesamte Studienzeit zusammen. Briefe von Einstein belegen, dass er sie wertschätzte und von gemeinsamen Arbeiten sprach. Dann wurde sie schwanger, die beiden heirateten und er machte Karriere. Maric hat ihn offensichtlich auch weiterhin bei seiner Forschung unterstützt, aber Einstein hat nach der Scheidung alles dafür getan, diese Leistung nicht öffentlich werden zu lassen.

Warum war das so einfach möglich?

Die Machtverhältnisse haben es den Männern ermöglicht, die Oberhand zu behalten. Einstein hat seiner Ex-Frau klar gemacht, dass sich ohnehin niemand für ihre Sicht interessieren würde, und ihr stattdessen Geld angeboten. Da sie verarmt war, hat sie das angenommen. Pablo Picasso ist ein weiteres Beispiel: Er war mit vielen Künstlerinnen zusammen, die er zu seinen Musen erklärt hat. Die Bedeutung ihrer Werke und ihr Einfluss zu Lebzeiten wurde ihnen daraufhin komplett abgesprochen. Wenn die Frauen versucht haben, sich zu emanzipieren, hat er sie erpresst und psychisch manipuliert. Es gibt nur eine Frau, die eine eigene Autobiografie geschrieben hat. Meistens fehlt diese Perspektive.

Sie haben Geschichte studiert. Sind Sie dadurch auf diese Frauen aufmerksam geworden?

Im Studium hat das keine Rolle gespielt, was übrigens ein Teil der Problematik ist. Die weibliche Perspektive und Frauen-Biografien sind in unseren Bildungseinrichtungen unterrepräsentiert. Wir können jungen Mädchen noch so oft zu Hause erzählen, was sie alles schaffen können, wenn sie dann aber Tag für Tag in der Schule nur männliche Autoren lesen und über bedeutende Männer der Geschichte informiert werden, beeinflusst das unweigerlich ihr Weltbild. Ich wollte dieser Sichtweise etwas entgegensetzen und habe dafür meinen Tiktok-Kanal ins Leben gerufen, wo ich sehr viele Frauenthemen aus historischer Perspektive bearbeite.

Wie viel Aufklärungsarbeit passt in ein so kurzes Format?

Tiktok gibt einen ersten Input zu einer Figur oder Fragestellung. Ich vergleiche das gerne mit einem Beschreibungstext im Museum. Wenn man da eine Tafel zu einem Exponat liest, dann hat man danach kein umfängliches historisches Wissen, aber vielleicht trotzdem etwas gelernt. Hat man dann alle Tafeln innerhalb einer Ausstellung studiert, bekommt man schon ein besseres Gesamtbild. Ich habe auf Tiktok diverse Fälle dokumentiert mit dem Claim "Frauen, deren Leistungen von Männern geklaut wurden, womit diese dann berühmt wurden".

Was hätten diese Frauen denn tun können, um ihr Schicksal in andere Bahnen zu lenken?

Ein Mehr an Arbeit und Leistung hätte ihnen jedenfalls nicht genutzt. Die US-amerikanische Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage stellte Ende des 19. Jahrhunderts fest: "Je mehr eine Frau arbeitet, desto mehr profitieren die Männer in ihrer Umgebung davon und desto weniger Anerkennung wird ihr selbst zuteil." Dieses Phänomen wird heute als der "Matilda-Effekt" bezeichnet und hat nichts an Gültigkeit verloren. Wenn die Frau viel leistet, ist das für viele Männer ein Freifahrtschein, weniger bis gar nichts zu machen. Privat und beruflich.

Wie haben Ihre Recherchen eigentlich Ihr Bild von den männlichen Genies geprägt?

Ich glaube, dass wir über diese männlichen Genies kein Pauschalurteil fällen sollten. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir Figuren der Geschichte und Personen des Zeitgeschehens generell überhöhen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass jemand ein begnadeter Musiker oder Wissenschaftler, aber privat ein ganz anderer Mensch sein kann. Albert Einstein mag zu seinen männlichen Kollegen ein richtig dufter Typ gewesen sein und er lag gesellschaftlich und politisch mit vielem richtig. Er ist kein schlechter Mensch gewesen, aber er war ein schlechter Mann für seine Frau, und er war kein Feminist. Wenn wir damit ehrlicher umgehen, dann wird das historische Bild von Menschen korrekter.

Drei unbekannte Genies

1952 gelang der Biochemikerin Dr. Rosalind Franklin (1920–1958) eine Röntgenaufnahme, die zentrale Hinweise zur Entschlüsselung der DNA brachte. Den Nobelpreis bekamen zehn Jahre später die Molekularbiologen James Watson, Francis Crick und der Physiker Maurice Wilkins. Sie hatten Franklins Daten als die eigenen ausgegeben.

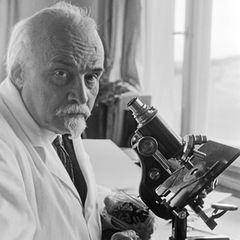

Die Medizinerin Cécile Vogt (1875–1962) war eine Pionierin der Hirnforschung. Sie und ihr Mann, der Mediziner Oskar Vogt, forschten 60 Jahre lang gemeinsam. Cécile Vogt war oft die Hauptautorin ihrer Werke. Trotzdem wurde sie nur als "Gehilfin" ihres Mannes dargestellt.

Fanny Hensel (1805–1847), gilt oft nur als "die Schwester" des berühmten Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Ihr Vater verbot die Veröffentlichung ihrer Kompositionen, ihr Bruder teilte diese Meinung. Er ließ aber einige ihrer Stücke unter seinem Namen drucken. Wie viele, ist nicht bekannt.