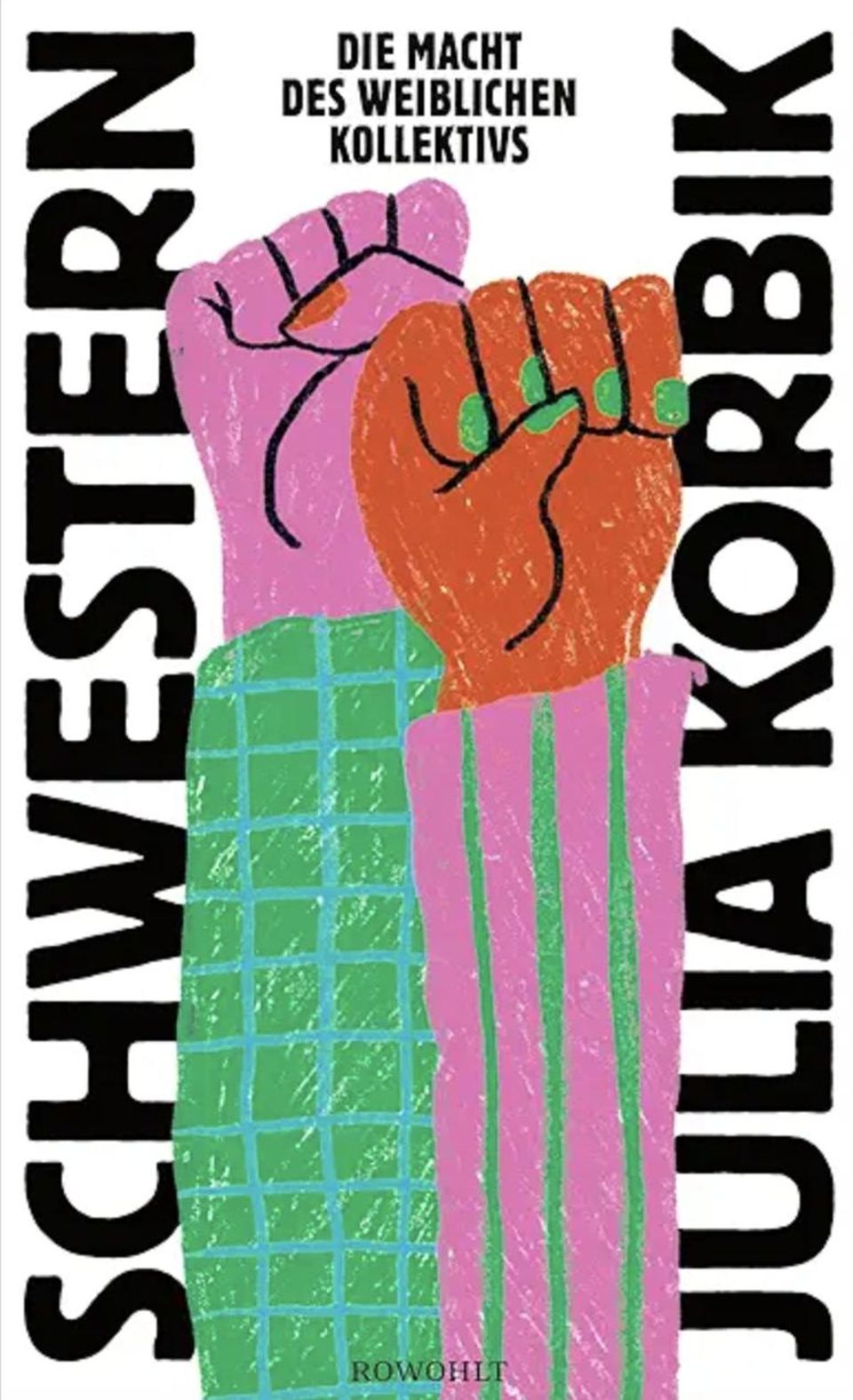

Julia Korbik ist Autorin mit den Schwerpunkten Feminismus, Politik und Popkultur. In ihrem Buch "Schwestern. Die Macht des weiblichen Kollektivs" geht es um Schwesterlichkeit als radikale politische Praxis. Feministische Solidarität und Zusammenhalt sind Werte, die Frauen im Patriarchat oftmals abgesprochen werden. Aus einem einfachen Grund: Wir alle sind mit mächtigen Klischeevorstellungen über Frauen aufgewachsen. Wir seien zickig, eifersüchtig, miteinander in Konkurrenz. Im Interview mit BRIGITTE räumt Julia Korbik mit diesen Rollenbildern auf. Denn auch wenn die feministische Bewegung nicht ohne innere Kämpfe auskommt: Schwesterlichkeit existiert.

Julia Korbik im BRIGITTE-Interview

BRIGITTE: Frau Korbik, was hat Sie dazu inspiriert, Ihr Buch "Schwestern" zu schreiben?

Julia Korbik: Ich wollte schon lange ein Buch über Schwesterlichkeit im Sinne von Solidarität unter Frauen schreiben. Wirklich ausschlaggebend war dann aber ein Besuch in Buenos Aires 2019. Damals waren Abtreibungen in Argentinien noch illegal, weswegen es dort einen sehr aktiven Kampf um das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gab. Die Argentinierinnen waren auf den Straßen und sie waren laut. Dieser Akt der Gemeinschaft hat mich nachhaltig beeindruckt.

Dennoch fällt die feministische Bewegung in den letzten Jahren durch Uneinigkeit auf – Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit spalten die Lager. So ist beispielsweise Alice Schwarzer durch transfeindliche Kommentare in Verruf geraten. Ist Feminismus out?

Menschen begegnen Feminismus mit einer großen Erwartungshaltung. Er soll möglichst geeint sein, am besten diese eine Sprecherin haben, die für die ganze Bewegung steht. Feminismus besteht aber aus vielen verschiedenen Feministinnen, die unterschiedliche Themenfelder beackern. Es gibt Feministinnen, die engagieren sich für Frauen in den Vorständen und mehr Frauen in Führungspositionen. Andere finden es wichtiger, gegen die vielschichtige Diskriminierung von Women of Color oder queeren Frauen vorzugehen. Trotz der inneren Kämpfe und Uneinigkeiten zahlt das aber auf die übergeordneten feministischen Themen wie Gleichberechtigung, Emanzipation und Freiheit ein.

Feminismus hat viele Gesichter und viele Stimmen. Eine Person als Sprecherin an die Spitze einer Bewegung zu stellen, funktioniert da nicht. Auch wenn sich das manche Menschen wünschen würden.

In "Schwestern" propagieren Sie Schwesterlichkeit als radikale politische Praxis. Inwiefern ist diese radikal und politisch?

Für mich ist Schwesterlichkeit deswegen politisch und radikal, weil Individuen sich zusammentun, um eine wahrgenommene Unterdrückung oder Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Schwesterlichkeit ist die Entscheidung, die individuelle Macht in den Dienst einer kollektiven Kraft zu stellen – der feministischen Bewegung – und aktiv an solidarischen Beziehungen mitzuarbeiten. Das Verbindende ist dabei nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt, auf dem gemeinsames feministisches und solidarisches Handeln basiert.

Stutenbissigkeit, Zicke, Pick me Girl und, und, und. Es gibt viele Begriffe, die Frauen abwerten. Sind das sexistische Klischees – oder kämpfen Frauen wirklich eher gegeneinander als miteinander?

Ich glaube nicht, dass Frauen von Natur aus andere Frauen bekämpfen. Aber wir alle wachsen in einer misogynen Gesellschaft auf. Ich kann also noch so eine überzeugte Feministin sein, trotzdem wurden mir bestimmte Klischees und Rollenvorstellungen vorgelebt, die ich im Laufe der Jahre verinnerlicht habe und die mich prägen. Sich aktiv von diesen zu lösen, ist schwer.

Es passiert aber schon, dass Frauen zum Beispiel im Job die Ellenbogen ausfahren. Wie erklären Sie dieses Verhalten?

Frauen, die es in Führungspositionen geschafft haben, mussten sich gegen Männer durchsetzen und sich höchstwahrscheinlich einer sehr männlichen Unternehmenskultur anpassen. Bist du einmal oben angekommen, willst du verständlicherweise dort bleiben. Insbesondere wenn dir zusätzlich noch suggeriert wird, dass es nur wenige Plätze für Frauen an der Spitze gibt. Dann fällt es umso schwerer, weibliche Solidarität zu zeigen und sich für andere Frauen einzusetzen – aus Angst abgelöst zu werden. Daher braucht es die berühmte kritische Masse an Frauen – die liegt bei 30 Prozent –, die weitere Frauen nachziehen und so die Unternehmenskultur grundsätzlich ändern.

Sozialisierung, Strukturen und sich selbst immer wieder zu hinterfragen, das ist Arbeit und ebenfalls Ziel des Feminismus.

Warum glauben viele Frauen dennoch, dass wir die Frauenquote nicht mehr brauchen?

Als ich noch studiert habe, war ich auch gegen die Frauenquote. Ich dachte mir immer, "ich werde mich schon durchsetzen, ich kann ja was". Der Widerwille bei der Quote rührt meiner Meinung nach daher, dass wir alle genau diesen Leistungsgedanken, den ich damals auch hatte, verinnerlicht haben. Frauen wird eingeredet, dass sie als Quotenfrau eigentlich nicht genügend qualifiziert sind für den Job. Aber das stimmt nicht. Quoten greifen bei gleicher Qualifikation.

Durch #Metoo und Co. kommt es mir manchmal so vor, als bewegten wir uns in die Richtung "Männer gegen Frauen". Die "bösen, übergriffigen" Männer werden in eine Schublade gesteckt und die "armen" Frauen in die Opferrolle.

Viele denken immer noch, dass Feminismus ein Zeichen von Schwäche ist und dass #Metoo auf dieser Opferrolle aufbaut. Ich fand es toll, wie viele Frauen – und nicht nur Frauen – ihre Erfahrungen und Erlebnisse geteilt haben. Für mich war das ein Zeichen von Stärke. Es erfordert Mut, sich da vorne hinzustellen und laut zu sein. Ich habe das Gefühl, dass vielen Männern zum ersten Mal so richtig die Augen geöffnet wurden.

Dennoch haben sich einige Männer angegriffen gefühlt, woraufhin der Hashtag #notallmen ins Leben gerufen wurde.

#Metoo war ein Chor vieler Stimmen, der gezeigt hat, wie vielfältig Erfahrungen mit Sexismus, Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt sind und wie viel Kraft es einem geben kann, diese Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das hat vielen Männern Angst gemacht. Es wurde schnell klar, dass diese vielen wütenden und lauten Frauen wirklich etwas verändern könnten und die Männer dann gegebenenfalls darunter leiden. Immerhin haben in Hollywood ja auch einige Männer ihre Jobs verloren.

Deswegen wurde die Messlatte für #Metoo irgendwann so hoch gehängt?

So ungefähr. Wenn du nicht von Harvey Weinstein persönlich belästigt wurdest, hattest du kein Recht, deine Erfahrung zu teilen und dich zu #Metoo zu äußern. Das ist schade. Denn eigentlich geht es bei der Bewegung nicht darum, jemanden anzuschwärzen, sondern um Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken und etwas zu verändern. Und natürlich um Solidarität.