"Ihre Familie", für die sie sorgt, ist nicht ihre eigene Familie

Kurz nach Sonnenaufgang, bevor sich die Schwüle wie ein feuchter Lappen über Santa Cruz im Osten Boliviens legt, steht Sofia auf, schlüpft in Rock und Bluse, bindet sich die Schürze um und macht Frühstück für ihre Familie. Vier Gedecke am großen Esstisch, für die beiden Herrschaften, die Großmutter und die neunjährige Tochter.

Sofia wird in der Küche essen. Wenn sie dazu kommt. Wenn etwas für sie übrig bleibt.

Die Menschen, die die 37-Jährige ihre Familie nennt, sind in Wahrheit ihre Arbeitgeber. Und für die ist das Hausmädchen Sofia nicht Teil der Familie, sondern Teil des Haushalts, so wie der Fernseher und der Kühlschrank.

Sofia ist eine von rund 140 000 Frauen, die in Bolivien als Hausmädchen arbeiten. Die meisten leben mit ihren Arbeitgebern unter einem Dach, waschen, kochen, putzen, erziehen die Kinder - trotzdem sind sie keine Dienstmädchen, wie es sie auch in Europa gibt, mit Arbeitsverträgen und einem Privatleben. Die Hausmädchen Lateinamerikas arbeiten oft 15 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ohne Ferien, ohne Lohn, für ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit.

Es ist ihre einzige Alternative zu einem Leben auf der Straße. Und weil sie keinen Zugang zu Bildung haben, nichts oder nur wenig verdienen und das Haus ihrer Arbeitgeber so gut wie nie verlassen, haben sie kaum die Chance, eine eigene Familie aufzubauen.

Die meisten bürgerlichen Haushalte in ganz Lateinamerika haben Hausmädchen, auch weil immer mehr Frauen der Mittel- und Oberschicht gut ausgebildet sind und arbeiten wollen, Kitas oder Ganztagsschulen aber kaum existieren.

Billige Arbeitskräfte für den Haushalt gibt es hingegen genug. Bolivien ist eines der ärmsten Länder des Kontinents, und es sind beinahe ausschließlich Frauen aus der indigenen Bevölkerungsmehrheit und vom Land, die schon mit 12 oder 13 Jahren als Hausmädchen anfangen.

"Zu Kolonialzeiten hielt man sich Sklaven, heute hat man ein Hausmädchen. Das ist fast dasselbe", sagt Casimira Rodriguez.

Die 51-jährige Quechua-Indianerin kann viel erzählen über die Ausbeutung, Rechtlosigkeit, die sexuellen Übergriffe und die körperliche Gewalt, denen viele Hausmädchen ausgesetzt sind: 20 Jahre lang war sie eine von ihnen.

Heute ist Casimira Rodriguez so etwas wie die Schutzheilige der Hausmädchen

Als Gewerkschaftsführerin hat sie hartnäckig für die Rechte der Hausmädchen gekämpft; ein Jahr lang, bis Januar 2007, war sie sogar Justizministerin im Kabinett von Evo Morales, dem ersten indigenen Präsidenten des Landes.

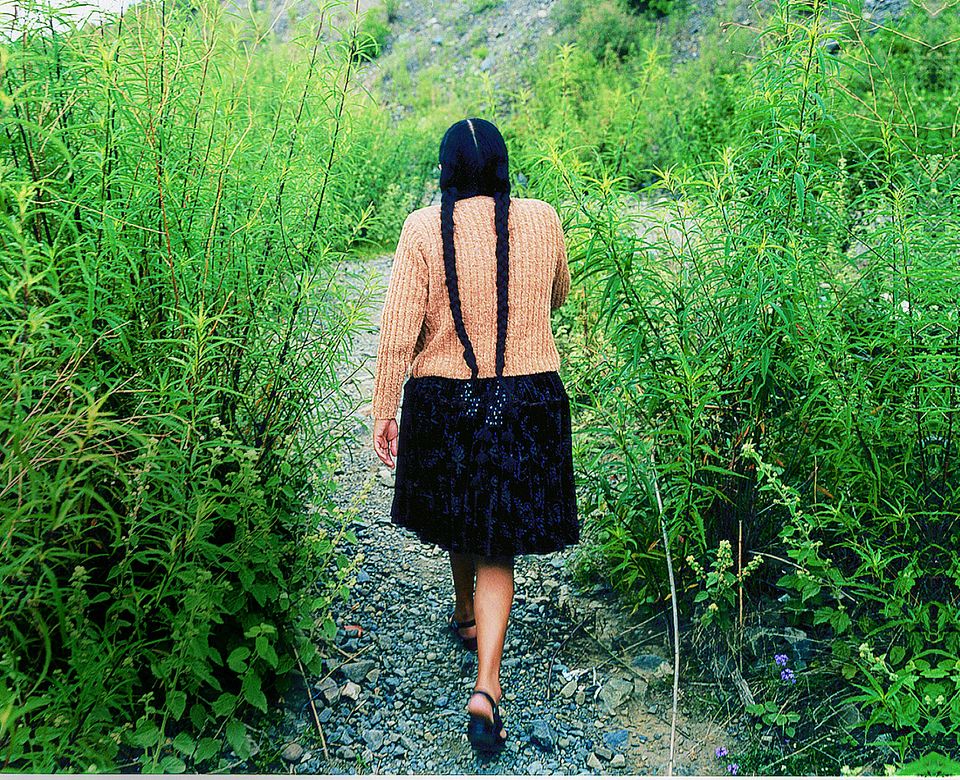

Ob in den Kabinettssitzungen oder heute, im Wohnzimmer ihres kleinen Hauses am Stadtrand der Provinzhauptstadt Cochabamba: Immer trägt Casimira Rodriguez ihre traditionelle Quechua- Tracht, einen weit ausgestellten Faltenrock, eine kurze Bluse, dazu zwei lange schwarze Zöpfe. Ihr Spanisch hat den weichen, gutturalen Klang ihrer indianischen Muttersprache. Und wenn sie lacht und für ihren Neffen Fratzen schneidet - er wohnt gleich nebenan und ist für die Unverheiratete fast wie ein eigenes Kind -, dann wirkt sie albern und unbeschwert wie ein Teenager.

Nur ihren rissigen Händen sieht man die jahrelange harte Arbeit als Hausmädchen an. "Meine Hände könnten im Schlaf Zwiebeln schneiden", sagt sie. Wäre da nicht ihr Handy, das ununterbrochen bimmelt und mit seinem "Jingle Bells"-Klingelton die Hühner im kleinen Hinterhof aufscheucht, käme man nicht auf die Idee, dass Casimira Rodriguez eine der bekanntesten Frauen des Landes ist.

Sie war gerade 13 Jahre alt, als sie aus der winzigen Lehmhütte ihrer Eltern auszog, um in der Stadt ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. "Du kannst weiter zur Schule gehen und mit dem Geld, das du verdienst, deine Eltern unterstützen", hatte ihre neue Arbeitgeberin versprochen, die mit dem Auto in das kleine Bergdorf gekommen war, um ein Hausmädchen anzuwerben. Eine Chance auf ein besseres Leben, dachten die Eltern und ließen ihre Tochter gehen.

Doch von Schulbildung war schnell keine Rede mehr, Casimira Rodriguez musste allein einen 15- Personen-Haushalt versorgen, waschen, putzen, kochen, ohne je das Haus verlassen zu dürfen, den Schikanen und Misshandlungen ihrer Herrschaft ausgeliefert.

"Das Schlimmste ist, dass ich es normal fand, schlecht behandelt zu werden", sagt sie heute.

"Es ist ein Psychospiel. Deine Arbeitgeberin sagt zu dir: 'Ich nehme dich in mein Haus auf, gebe dir zu essen und ein Dach über dem Kopf, behandle dich wie meine eigene Tochter. Und dafür möchtest du undankbares Ding auch noch bezahlt werden?' Wenn man jung ist und allein, dann glaubt man das."

Keine der Frauen traut sich, aufzubegehren

Auch Sofia, das Hausmädchen aus Santa Cruz, traute sich lange nicht, gegen ihre "Familie" aufzubegehren. Kaum ein schlechtes Wort kommt ihr über die Lippen, sie ist loyal, schließlich ist dies die einzige Familie, die sie hat. Nur zögerlich und flüsternd erzählt sie beim Geschirrspülen in der schmalen Küche von den Schikanen der Großmutter, die ihr das Essen rationiert, um Geld zu sparen, sie anbrüllt wegen Nichtigkeiten, ihr keine ruhige Minute gönnt.

Es ist die kleine Tochter, an der ihr Herz so hängt, dass sie die schlechte Behandlung klaglos erträgt. Das Mädchen, das sie seit seiner Geburt betreut und das sie liebt, als wäre es ihr eigenes, die einzige Person in diesem Haus, die Sofia so etwas wie Wohlwollen entgegenbringt und sie manchmal umarmt. Eine eigene Familie gründen? "Träumereien", sagt Sofia. Wo sollte sie einen Mann kennen lernen, wenn sie so gut wie nie das Haus verlässt?

Nein, ihr Platz sei hier, sagt sie. Und außerdem laufen die Dinge seit einiger Zeit deutlich besser - nämlich seit Casimira Rodriguez in Sofias Leben trat, durch das kleine Transistorradio, das an ihrem Bett steht. Sofia hörte, wie Casimira im Rundfunk über die von ihr mitgegründete Föderation der Hausangestellten sprach. Was sie da erfuhr, mobilisierte sie: Sie setzte bei ihren Arbeitgebern durch, wenigstens sonntags frei zu bekommen, um zu Treffen der Hausmädchen gehen zu können.

Irgendwann wuchs die Solidarität unter den Hausmädchen

"Wir haben Ende der 80er Jahre als Nähzirkel begonnen", erzählt Casimira Rodriguez. "Das Hausmädchen des Nachbarn erzählte davon: Jeden Sonntag trafen sich einige von uns bei einer älteren Dame, die uns Unterricht im Schneidern gab." Casimira Rodriguez war sofort interessiert. Und die Arbeitgeber willigten ein, "weil ich etwas lernen konnte, was ihnen nutzen würde. Also ließen sie mich sonntags für ein paar Stunden aus dem Haus. Das war die einzige Möglichkeit für mich und die anderen Hausmädchen, uns zu treffen und offen zu sprechen. Und wir haben schnell gemerkt, wie gut das tat", sagt Casimira Rodriguez.

Die Frauen bestärkten sich gegenseitig in der wachsenden Erkenntnis, dass man ihnen Unrecht antat. Sie gingen gemeinsam zur Polizei, wenn eine von ihnen wieder einmal übel zugerichtet worden war, sie gaben Adressen guter Arbeitgeber untereinander weiter.

Der Nähzirkel wurde größer, die Frauen begannen, gezielt andere Hausmädchen auf der Straße anzusprechen. Und Casimira Rodriguez kündigte ihren Arbeitgebern, die sie seit Jahren nicht bezahlt hatten, und fand eine neue Stelle bei einem evangelischen Pfarrer. "Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben", sagt sie, noch heute geht sie in seine Kirche. Er bezahlte und behandelte sie gut, unterstützte ihr Engagement und erlaubte ihr, halbtags zu arbeiten. So konnte sie den Nähzirkel zu einer richtigen Organisation ausbauen, druckte Flugblätter, organisierte Räume, Hilfsgelder und Protestaktionen, sprach in freien Radiosendern über die Probleme der Hausmädchen. Und holte in der Abendschule ihren Schulabschluss nach.

Längst ist die Gewerkschaft gut organisiert, mit Ortsgruppen, einem Büro in der Hauptstadt La Paz und etwa 5000 Mitgliedern - wenngleich das nur drei Prozent der Hausmädchen Boliviens sind. "Die meisten der Frauen dürfen nicht fernsehen, haben kein Radio und kaum Kontakt zu anderen. Die wissen einfach nicht, dass es uns gibt", sagt Casimira Rodriguez.

Dabei will sie das Hausmädchensystem nicht abschaffen. Im Gegenteil, sie will die Arbeit, die vor allem von Männern als selbstverständliche Frauenpflicht angesehen wird, als Beruf verstanden wissen, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer Rechte und Pflichten haben. Bei den sonntäglichen Treffen der Hausmädchen in den Gewerkschaftshäusern stehen deshalb drei Dinge im Mittelpunkt: Weiterbildung, Rechtsberatung und Stärkung des Selbstwertgefühls.

Weiterbildung ist der Weg zu mehr Macht

"Nur wer auch was anzubieten hat, ist selbstbewusst. Und nur wer selbstbewusst ist, fordert seine Rechte ein", sagt Esther, die im Gewerkschaftshaus von Cochabamba jeden Sonntag Backkurse gibt. Ein dutzend Hausmädchen drängeln sich um ihren mehlbestäubten Holztisch, sehr langsam und Schritt für Schritt erklärt Esther ein Keksrezept. Die Frauen schreiben mit unsicherer Kinderschrift mit, viele von ihnen waren nur kurz in der Schule, wenn überhaupt. "Und jetzt gebt ihr noch eine dreiviertel Tasse Zucker dazu", sagt Esther. "Wie viel ist eine dreiviertel Tasse? Mehr als eine ganze?", fragt eine.

Das Lernen ist mühsam. Doch wenn sie besser backen, kochen und nähen lernen, haben die Hausmädchen auch bessere Chancen auf eine gut bezahlte Anstellung. Auch Computerkurse werden angeboten, die meisten der Frauen verschweigen das ihren Arbeitgebern. "Sie erzählen nur von den Koch- und Nähkursen, weil sie sonst nicht kommen dürften", sagt Esther. "Viele wollen doch gar nicht, dass ihre Angestellte sich weiterbildet und ihre Rechte kennenlernt. Die haben Angst."

Wach rütteln müsse man die Frauen, ihnen klarmachen, dass sie ihr Schicksal in die Hand nehmen müssen, sagt Casimira Rodriguez. Sie lernen, ein eigenes Konto zu eröffnen, einen schriftlichen Arbeitsvertrag einzufordern, Geld beiseite zu legen.

"Ein Hausmädchen, das zu alt zum Arbeiten ist, ist so gut wie verloren. Viele werden einfach rausgeschmissen und haben nichts: kein Geld, keine eigene Familie, bei der sie unterkommen können, keine Freunde. Die sterben einfach auf der Straße", sagt sie.

Sechs Notbetten gibt es im Gewerkschaftshaus in Cochabamba, in denen geschlagene, misshandelte oder obdachlose Frauen für eine Weile Zuflucht suchen können. Die Betten sind ständig belegt, der Bedarf ist riesig.

Casimira Rodriguez hat dafür gesorgt, dass die Hausmädchen Rechte haben

Auch wenn Casimira Rodriguez heute nicht mehr oft im Gewerkschaftshaus von Cochabamba vorbeischaut, ist sie in den schmucklosen Räumen trotzdem allgegenwärtig: Jede der Frauen kennt und verehrt sie, ihre Geschichte ist das Versprechen, dass es im Leben noch etwas anderes gibt, als für andere zu waschen und zu putzen.

Viele Jahre war sie Vorsitzende der Gewerkschaft. Ihr Foto ist auf Plakaten und kleinen Broschüren zu sehen, die über ihren größten Erfolg informieren: das Gesetz zur Regelung häuslicher Arbeit, das im April 2003 in Kraft trat - 15 Jahre, nachdem Casimira Rodriguez und ihre Mitstreiterinnen es zum ersten Mal dem Parlament vorgelegt hatten. Es sieht vor, dass jede Hausangestellte das Recht auf den Mindestlohn von 50 Euro im Monat hat, auf einen freien Tag pro Woche, geregelte Tagesarbeitszeiten und zwei Wochen bezahlten Urlaub pro Jahr.

"Das Schwierigste war, zu erreichen, dass man uns als Arbeiterinnen anerkennt, mit den gleichen Rechten wie jeder andere Angestellte auch. Man hat uns einfach nicht dazugezählt", erzählt sie. "Auf Kundgebungen haben uns andere Gewerkschaftler ausgelacht. Sie sagten: ,Was wollt ihr Frauen denn hier? Geht zurück an den Herd, wo ihr hingehört!'"

Jahrelang hat Casimira Rodriguez mit ihrem Gesetzesentwurf Klinken bei Abgeordneten geputzt, in der Presse für ihr Anliegen geworben, versucht, Delegierte zu überzeugen.

Ich war penetrant, ich habe die Leute mit dem Thema genervt und mir abgewöhnt, vor den hohen Herren Angst zu haben, sagt sie.

Nicht, dass die normalerweise auf ein aufsässiges Hausmädchen hören würden. Doch Casimira Rodriguez hat Präsenz und natürliche Autorität. Sie argumentiert sachlich und bestimmt, schaut ihrem Gegenüber direkt in die Augen. "Denkt dran, wer euer Essen kocht", hat sie den Männern zugerufen, wenn sie wieder einmal abgewiesen, beschimpft oder einfach ausgelacht wurde.

"Das Gesetz ist ein Erfolg, aber es bringt nur etwas, wenn die Hausmädchen ihre Rechte auch einfordern", sagt Esther, die Backlehrerin vom Gewerkschaftshaus. Dafür gehen die Gewerkschaftsfrauen von Haus zu Haus, sprechen mit den Arbeitgebern, die ihnen oft genug die Tür vor der Nase zuschlagen. Sie reisen in ihre Heimatdörfer und ermahnen die Bewohner, ihre Töchter in die Schule und nicht zu früh in die Stadt zum Arbeiten zu schicken. Sie machen den Hausmädchen klar, dass es auch in ihren Händen liegt, ob die Kinder der reichen weißen Familien ihre Hausangestellten einmal respektvoller behandeln als ihre Eltern. Dass ihre Arbeitgeber auch ein bisschen von ihnen, den Hausmädchen, abhängig sind.

Sofia aus Santa Cruz hat ihren Mut zusammengenommen und zum ersten Mal eine Drohung ausgesprochen: "Ich bin fleißig und eine gute Köchin, ich könnte auch woanders arbeiten." Damit hat sie ihre Arbeitgeber schließlich überzeugt, ihr den staatlichen Mindestlohn zu bezahlen und ihr mehr freie Tage im Jahr zu geben. "Keine Angst zu haben, so wie die Kameradin Casimira", das habe sie sich für die Zukunft vorgenommen, sagt sie.

Von ihrem letzten Gewerkschaftstreffen hat sie einige Broschüren über das Hausmädchengesetz mitgebracht, für ihre neue Nachbarin. Bei der Familie im Haus nebenan ist vor kurzem ein junges Indianermädchen eingezogen.

Für die einen ist Casimira Rodrigez eine Heldin, für die anderen die Zerstörerin eines lange funktionierenden Systems von Privilegien. Das spürt man, wenn man mit ihr vor das quietschende Wellblechtor ihres kleinen Hauses tritt: Ein bewundernder Blick, eine kurze Berührung am Arm - so reagieren die einfachen Frauen auf der Straße ihres Viertels auf sie.

Erkannt wird sie aber auch von denen, denen sie früher gerade mal gut genug war, um ihre dreckige Wäsche zu waschen. Von weißen Kellnern, die sie nicht bedienen. Von Stewardessen, die ihr im Flugzeug einen Mittelplatz ganz hinten zuweisen, während ihre hellhäutige Begleitung ganz selbstverständlich einen Fensterplatz ganz vorn bekommt.

Der Rassismus der Weißen bleibt

Alltäglicher Rassismus, an dem sich auch wenig änderte, als Casimira Rodriguez in die höchsten Kreise des Landes aufstieg: 2006 rief der frisch zum Präsidenten des Landes gewählte ehemalige Kokabauer Evo Morales sie in sein Kabinett. Der Posten der Justizministerin sollte mit einer Symbolfigur besetzt werden, mit einer Frau, die weiß, was Ungerechtigkeit ist und wie man sie bekämpft. "Es war wie ein Traum und ein Albtraum zugleich", sagt Casimira Rodriguez, und ihre Augen werden schmal und trübe.

Denn natürlich waren die Erwartungen der Hausmädchen enorm. Eine von ihnen an der Spitze des Staates, nun müsste doch alles anders werden: Das korrupte Justizsystem, in dem oft der den Prozess gewinnt, der dem Richter ein paar Scheine rüberschiebt. Die Polizei, die auf Anzeigen von misshandelten Hausmädchen kaum reagiert, weil sich für ein Indianermädchen keiner die Hände schmutzig machen will.

Zu hoch gesteckte Ziele. "Die Hausmädchen waren enttäuscht, und ich kann es verstehen", sagt sie heute. Denn all die Energie, die sie in eine Justizreform stecken wollte, musste sie zur Abwehr von Intrigen aufwenden. Als parteilose, unabhängige Stimme war sie dem Präsidenten und den Funktionären seiner Partei schnell zu unbequem geworden. "Ich wollte mich nicht kaufen lassen und keine Allianzen schmieden, nur um meine Macht zu sichern", sagt sie. Im Januar 2007, ein Jahr nach ihrem Amtsantritt, warf sie schließlich das Handtuch und reichte ihren Rücktritt ein.

Heute ist sie Sozialministerin im Departamento Cochabamba, hat eine Stiftung gegründet, die zwischen Regierungen und Gewerkschaften besser vermitteln, Frauenrechtsgruppen besser vernetzen und die Rechte der Hausmädchen weiter stärken soll. In ganz Lateinamerika ist sie eine gefragte und hochgeschätzte Beraterin." Mein Leben hat viele Purzelbäume geschlagen", sagt Casimira Rodriguez.

Manchmal fährt Casimira Rodriguez in ihr Heimatdorf, fünf Stunden über unausgebaute Bergstraßen. Das Dorf liegt so weit draußen im Niemandsland der Anden, dass nur einmal im Jahr ein Priester vorbeikommt - und deshalb alle Paare denselben Hochzeitstag haben.

Dann sitzt die Schutzheilige der Hausmädchen auf einem umgedrehten Kochtopf im Staub vor der winzigen Lehmhütte ihrer Tante, gleich neben den Hühnern und den verwesenden Schlachtabfällen. Sie zieht die Schuhe aus und krallt die Zehen in den Boden - Kontakt aufnehmen mit der Pachamama, der Mutter Erde, die schlechten Energien rauslassen und die guten rein. Es gibt schließlich noch viel zu tun.