Wenn man das schwächste Glied sucht in der langen, langen Kette, die erklärt, was unsere Handys mit Milizenkriegen und der Versklavung von Frauen in Afrika zu tun haben, landet man im Kongo, auf einer Holzbank vor einer löchrigen Lehmhütte. Auf der Bank sitzt eine zierliche Frau mit hohen Wangenknochen und einer Narbe am Haaransatz. Sie heißt Rachel, sie blickt zu Boden, neben ihrer Bank jagen sich zwei Meerschweinchen, eines schwarz-weiß, eines bunt. Sie züchtet sie, um sie zu schlachten. Damit bringt sie ihre fünf Kinder durch, mit dem Fleisch von Meerschweinchen und ein paar Stangen Maniok, die sie auf dem Feld ihrer Eltern erntet.

Rachel M'Masumbuko ist 38, sie hatte das Durchschnittsleben, das die Menschen in den Dörfern in der ostkongolesischen Region Süd-Kivu haben. Einen Mann, vier Kinder, einen Acker, ein paar Schweine. Dann kamen die Rebellen.

Wir machen uns Gedanken über veganes Essen, faire Tulpen und Öko-Strom, aber kaum über unsere Handys.

Es ist eine Kette aus Gier und Gewalt, die uns mit Rachel verbindet. Uns, die wir uns Gedanken über veganes Essen, faire Tulpen und Öko-Strom machen, aber nicht oder kaum über unsere Handys. Die wechseln wir alle ein, zwei Jahre, wenn es neue Modelle gibt. In jedem Smartphone sind bis zu 30 verschiedene Metalle verarbeitet, etwa die Hälfte stammt aus den Gold-, Coltan-, Zinnerz- und Wolfram-Minen des Ost-Kongo, speziell aus der Kivu-Region an der Grenze zu Ruanda, einer der rohstoffreichsten Gegenden der Welt. Dort halten die "Blutmineralien" - manche schlichte dunkle Brocken, andere schimmernd und vielkantig - den seit Jahren schwelenden Milizenkrieg am Leben. 40 bis 50 verschiedene Rebellengruppen terrorisieren das Land: Banden ehemaliger Kindersoldaten, kongolesische Milizen, Kämpfer aus Ruanda, die nach dem Völkermord 1994 dorthin flohen.

Sie kontrollieren einen Großteil der rund 900 Minen und finanzieren so ihre Waffenkäufe. Sie versklaven die Menschen aus den umliegenden Dörfern und zwingen sie, die Erze mit einfachen Schaufeln oder bloßen Händen aus dem Boden zu klauben. Die Mineralien liefern sie an Zwischenhändler, die sie wiederum an weitere Zwischenhändler verkaufen. Über Mombasa in Kenia werden sie zur Verarbeitung nach Asien exportiert und von dort weiter an die großen Handy-Hersteller der Welt verkauft. Je weiter sich die Kette vom Kongo entfernt, desto höher ist der Profit.

Rachels Geschichte: Grausamkeit, die kein Aufbegehren zulässt

Rachel haben die Steine vor sechs Jahren aus ihrem Durchschnittsleben vertrieben. Die Rebellen, fünf Männer, kamen nachts, Rachels Mann war nicht zu Hause. Sie vergewaltigten sie vor den Augen ihrer Schwiegereltern und ihrer vier Kinder, schlugen ein Schwein in zwei Hälften und sagten ihr, sie solle die Teile nehmen und ihnen in den Wald folgen. Eine Woche gingen sie zu Fuß, dann erreichten sie ein Camp, in dem die Rebellen mehrere Dutzend Verschleppte festhielten. Tote lagen dort, Männer waren nackt an Bäume gefesselt, sie mussten ihre eigenen Penisse essen, einem schnitten sie Fleisch aus dem Oberschenkel, hielten es über das Feuer und gaben es Rachel. Hätte sie sich erbrochen, hätten sie sie getötet.

Ein halbes Jahr arbeitete sie in den Minen. Sie musste in ungesicherten Stollen nach Coltan graben, einem Erz, aus dem Tantal gewonnen wird, das in den Kondensatoren jedes Handys steckt, um elektrische Ladung zu speichern. Einmal wurde sie verschüttet, sie grub sich mit den Händen heraus, seitdem hat sie die Narbe am Kopf, die sie meistens mit einem Kopftuch verdeckt.

Jede Nacht wurde sie vergewaltigt. Tagsüber musste sie das Coltan in Säcke schaufeln und zu einer Sammelstelle tragen. Alle ein bis zwei Wochen tauchten Helikopter mit bewaffneten Männern über dem Camp auf, sie warfen Kleidung und Lebensmittel ab, Milch, Reis, Bohnen, löslichen Kaffee, und hievten die Säcke mit Erzen und Mineralien an Bord. Manchmal sah sie in dem Hubschrauber das Gesicht eines Weißen. Irgendwann merkte sie, dass sie schwanger war.

Polizei, Regierung, Soldaten - es gibt im Ost-Kongo keine offizielle Stelle, die versucht, das Schicksal verschleppter Dorfbewohner aufzuklären. Ihr Überleben verdankt Rachel einem Kommandeur der Armee, der es sich mit seiner Einheit zur Aufgabe gemacht hatte, gegen die Rebellen zu kämpfen. Er überrannte mit 40 Männern das Camp, Rachel konnte davonlaufen.

Ihrer Geschichte entfliehen konnte Rachel nicht. Die Schwiegereltern verstießen sie, sie sagten, sie sei nun die Frau der Rebellen. Ihr Mann weigerte sich, ihr zuzuhören. Als ihr Sohn auf die Welt kam, verlangte er, dass sie ihn töte, ihr könne er vielleicht verzeihen, aber nicht dem Jungen, der einmal sein Land erben würde. Rachel zog zu ihren Eltern auf die andere Seite des Dorfes und nannte ihr Kind Tomosifu, das heißt Wille Gottes. So nennen sie im Kivu die Kinder, die nur Gott gewollt hat.

Ihr Bruder gibt ihr monatlich etwas Geld, es reicht, um drei ihrer fünf Kinder zur Schule zu schicken. Rachel hat die ausgesucht, die sie für die klügsten hält, Tomosifu ist dabei. "Er braucht die Bildung, weil er es besonders schwer hat im Leben", sagt sie. Selbst seine Schwestern nennen ihn "Hutu", Kind der Rebellen aus Ruanda. Auf dem Schulhof spielt niemand mit ihm Fußball.

Einmal in der Woche macht sich Rachel auf einen eineinhalbstündigen Fußmarsch, quer durch die Maniok- und Maisfelder, den Hang hinab ins Dorf Burhale. Wenn es regnet und die Lehmwege rutschig sind, braucht sie in ihren Gummistiefeln eine halbe Stunde länger. Sie geht in den Gemeinderaum der Kirche, ein großer Saal mit ein paar Bänken und Tafeln an der Wand, auf denen französische Verben stehen.

Ein dutzend Frauen kommen dort zusammen, manche haben ihre Babys dabei, sie lernen schreiben und lesen und reden über ihre Vergangenheit. Die, die schon darüber sprechen können, stehen auf und erzählen ihre Geschichte, in jeder Sitzung wieder, um denen, die neu in der Gruppe sind, Mut zu machen. Ein neues Leben zu beginnen, aus dem Loch zu kommen oder, ganz am Anfang, sich einfach wieder zu waschen.

Sie alle haben körperliche Verletzungen, durch Hölzer oder Eisengriffe der Waffen, mit denen sie vergewaltigt wurden. Viele tragen Plastikeinlagen, weil die verwundeten Organe noch eitern. Die meisten haben täglich Schmerzen, einige haben sich mit HIV angesteckt. Aber sie kommen in die Gruppe, weil sie hier merken, dass, so schrecklich die eigene Geschichte ist, es Frauen gibt, die etwas noch Schlimmeres erlebt haben. Rachel denkt an das Fleisch. Noch hat sie in der Gruppe nichts gesagt.

Nur Thérèse hat sie sich anvertraut. Thérèse Mema, 32, Trauma-Therapeutin, Sozialarbeiterin, eigentlich gibt es keine Berufsbezeichnung, die abdeckt, was sie tut, weil das kein Beruf ist, sondern sie selbst. Sie ist eine kleine Frau, etwas rundlich, weil sie gern isst, mit einer Fröhlichkeit, mit der sie andere Menschen erreichen kann. Sie ist nicht ohne Angst, sie arbeitet in Dörfern, in denen das Sagen hat, wer eine Waffe hat, und oft sind das Männer, die selbst zu den Rebellen gehörten. Aber sie weiß, welches Risiko sie eingehen will.

Sie lebt mit ihrer Familie in Bukavu, der Hauptstadt des Süd-Kivu, etwa zwei Autostunden von Burhale entfernt. Viele Vergewaltigungsopfer fliehen hierher, wenn ihre Familien sie verstoßen. Bukavu wächst seit Jahren, das Viertel, in dem Thérèses Haus liegt, gab es vor zehn Jahren noch nicht, jetzt liegt es mitten in der Stadt.

Thérèse arbeitete mehrere Jahre in einer Frauenberatungsstelle, dort stellte sie fest, dass die Frauen, die von Verschleppungen berichteten, alle aus Gegenden kamen, in denen Minen liegen. "Uns war der Zusammenhang erst gar nicht klar", sagt sie. In einer Region, die die Uno "das gefährlichste Land der Welt für Frauen" nennt, fragt kaum mehr jemand nach den Gründen.

Thérèse fragte. Sie fuhr in diese Dörfer. Dörfer, in denen fast jede Frau vergewaltigt wurde. Sie sprach mit ihnen. Sie hörte die Geschichten von den Überfällen. Begann, Sozialarbeiter vor Ort zu schulen, damit sie auf den Dorfplätzen erklären konnten, warum es gut ist, sich seiner Geschichte zu stellen. Brachte die Frauen, deren Wunden auch zwei, drei Jahre nach der Vergewaltigung nicht besser wurden, nach Bukavu ins Krankenhaus. Für viele war die Tatsache, dass sich jemand zum ersten Mal ihrer körperlichen Schmerzen annahm, der erste Schritt zur Heilung.

In 16 Dörfern im Destrikt Walungu südlich von Bukavu haben Thérèse Mema und die katholische Organisation "Justice and Peace", für die sie arbeitet, in den letzten fünf Jahren Traumazentren eingerichtet. In jedem arbeiten zwei Sozialarbeiter, eine Frau und auch ein Mann, das hilft den Frauen, zu Männern wieder Vertrauen zu fassen. Die Zentren heißen einfach "Centre d'Écoute", Orte des Zuhörens. Wenn die Sozialarbeiter nicht mehr weiterkommen, rufen sie Thérèse, weil sie es am ehesten schafft, einen Zugang zu den Frauen zu finden. Indem sie wartet, still neben ihnen sitzt, mit ihrer Hand auf ihrem Arm.

Jeden Monat besucht sie von Bukavu aus die Zentren, allein die Anreise dauert in der Regenzeit einen halben Tag. Sie bleibt dann über Nacht, weil es zu gefährlich ist, im Dunkeln noch im Auto unterwegs zu sein oder überhaupt auf der Straße. Ihr Mann Théophile kümmert sich um ihre drei Kinder, sie sind zwischen sieben und drei. Er hat einen Bürojob und arbeitet so, dass er Thérèse unterstützen kann. Wenn man ihn fragt, ob das mit seinem männlichen Selbstbild zusammengeht, steht er auf und sagt, dass er ihr dafür dankt, was sie für die Frauen tut. "Es gibt viele Probleme in diesem Land, aber auch ein bisschen Frieden", sagt er und schaut Thérèse an. "Deshalb sind wir alle noch am Leben."

Eines der Zentren, in das Thérèse fährt, liegt in Kaniola, einem Dorf, das zum Symbol des Rebellenkrieges wurde, weil es 2007 eines der grausamsten Massaker an der Zivilbevölkerung erlebte. Mindestens 29 Menschen wurden im Schlaf erschlagen, mit Bajonetten und Äxten, viele wurden verschleppt, während kongolesische Soldaten und UN-Einheiten in ihren Stützpunkten in der Nähe waren und nichts unternahmen.

Über Kaniola hängt die Trauer wie der Dunst nach dem Regen über den grünen Berghängen.

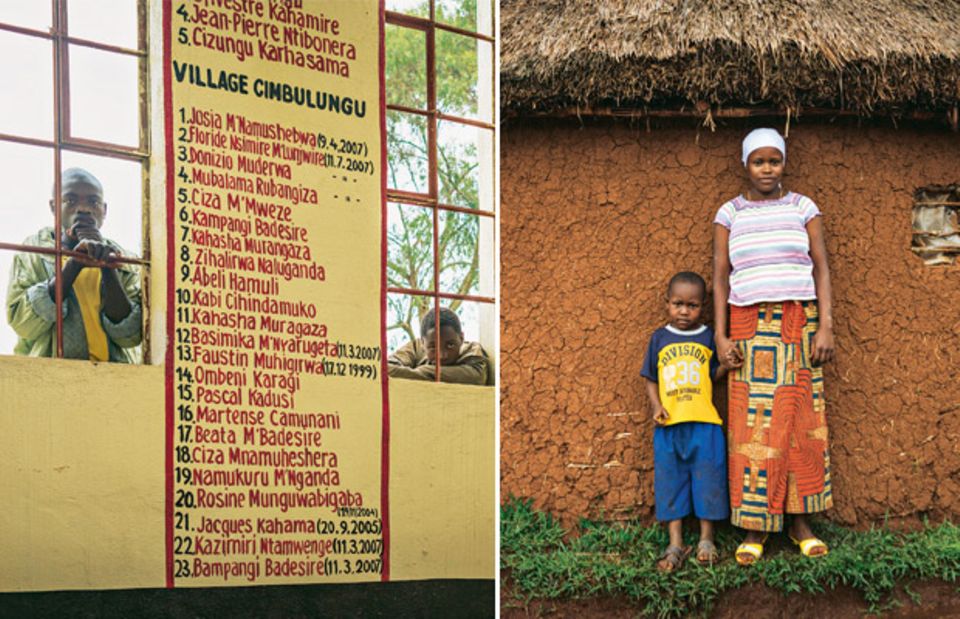

Mehr als 700 Frauen sind bisher ins Traumazentrum gekommen, fast jede wurde vergewaltigt. Mindestens jede zweite Frau, schätzt Thérèse, musste in den Minen arbeiten. Über Kaniola hängt die Trauer wie der Dunst nach dem Regen über den weichen grünen Berghängen. Mitten im Ort liegt der "Place des Martyrs", eine achteckige Kapelle auf einer Anhöhe neben der Kirche, noch nicht ganz fertig gebaut. Schnelle kongolesische Tanzmusik zieht aus den Boxen der Hauptstraße mit ihren Handykarten-, Kleider- und Obstständen herauf, der Priester kommt gelaufen, er hält einen Schnellhefter in der Hand, eine Dokumentation der Gewalt. Er streicht mit der Handkante über die fotokopierten Seiten mit Listen und Fotos. Eines zeigt einen Fuß, aus dem Fleisch herausgeschnitten wurde, der Priester macht eine Geste, die zum Mund führt.

Jeder, der einen Toten zu beklagen hat, kann dessen Namen in diese Liste eintragen, eine Künstlerin aus der Gegend schreibt sie dann mit roter Farbe an die Wand der Kapelle. 287 Namen stehen da, manchmal steht "mari", "fille" oder "bébé" dahinter, Ehemann, Tochter, Baby. 287 Tote, von denen sie wissen, 3162 Menschen, so steht es in den Unterlagen des Priesters, wurden seit 1996 aus Kaniola und den umliegenden Dörfern verschleppt. Er schätzt, dass 40 Prozent noch immer verschwunden sind. Mehr als 1300 Menschen. Irgendwo im Busch.

Manchmal verlangen die Entführer Lösegeld, dann zahlt die Kommune, aus Angst, die Rebellen könnten wiederkommen. Oder die Entführten stammen aus Familien, die in den Minen ein wenig Geld verdient haben. Von den Armen fordern sie eine Kuh, "wir können nicht zählen, wie viele Kühe wir weggegeben haben", sagt der Priester.

Ein paar Kinder aus dem Dorf kommen herauf, mit ihren Schulheften in der Hand. Ein Junge schiebt sich in die Tür der Kapelle, seine Schuluniform, weißes Hemd, blaue Hose, hat offene Nähte. Er erzählt, dass seine Großmutter unter den Toten ist, ihr wurde mit einem Stein das Gesicht eingeschlagen. Er heißt La Vie, das Leben, sein Großvater zieht ihn groß, auch der Vater ist tot, die Mutter hat er seit fünf Jahren nicht gesehen. Er sagt, sie arbeite in den Minen. Thérèse kennt die Familie, sie erklärt leise, die Mutter arbeite in einem Minenarbeiter-Dorf als Prostituierte. Der Junge blickt sie an, das Wort gibt es auch in seiner Sprache.

Niemand weiß genau, wer im Süd-Kivu wie viele Minen besitzt. Manche hat die Regierung an internationale Unternehmen verpachtet. In anderen haben so genannte Selbsthilfegruppen die Kontrolle übernommen - Gruppen, die nicht aktiv plündern, die Minen aber mit Waffengewalt verteidigen. Einige Minen sind offen für jeden. Wo genau sie in der weiten grünen Berglandschaft liegen, ist schwer auszumachen, "Mine" bezeichnet oft einfach eine Region. Man geht eine halbe Stunde in die Berge hinein, bald trifft man hinter jeder Biegung Menschen, die Steine aufklopfen, Stollen graben oder ihre blechernen Waschpfannen in die Flussläufe halten und in dem dunklen Steinchenbrei nach Wolfram suchen, einem besonders harten Metall, das man unter anderem für den Vibrationsalarm beim Handy braucht. Rund zwei Millionen Kongolesen aus dem ganzen Land sind unterwegs und suchen auf eigene Faust im Kivu nach Bodenschätzen. Sie lassen ihre Äcker brach liegen und ihre Familien für Monate allein und setzen lieber auf ihr Glück. Sie tragen Lumpen und kaputte Stiefel, sie sehen aus wie Sklaven, nicht die anderer Menschen, sondern der Hoffnung.

Manche finden Coltan, wenn sie ein Toilettenloch graben. Andere buddeln einfach am Straßenrand, sie beginnen morgens, und abends ist das Loch ein improvisierter Stollen, aus dem drei, vier Männer und Kinder mit billigen Plastikstirnlampen klettern, wenn das Auto der Zwischenhändler hupt: Männer mit Boots und Nietengürteln, zu ihren Füßen gefüllte Säcke. Sie kaufen den Schürfern ihre Tagesausbeute ab, wenn es eine gibt, und verkaufen sie für das Doppelte auf dem nahegelegenen Markt in Kankinda weiter, wo die Händler das Gold auf einer Goldwaage mit kongolesischen Münzen aufwiegen und die Kinder nach Marktschluss den Dreck zusammenfegen, in der Hoffnung, darin noch etwas Goldstaub zu finden.

Thérèse Mema geht in diese Minen, sie fragt die Frauen und Kinder nach den Umständen ihrer Arbeit, manchmal folgen ihr Männer, sagen, dass sie Soldaten sind, und fordern Geld von ihr. Abends fährt sie zurück nach Burhale und bezieht ein Zimmer im Gästehaus der Kirche, ein Bett, ein Eimer heißes Wasser. Dann kramt sie ihre mobilen Boxen aus der Tasche, schließt ihren CD-Player an und hört zum Einschlafen Balladen oder kongolesischen Pop.

Bei Rachel kommt manchmal nachts die Wut. Wenn sie mit ihren Kindern in ihrer löchrigen Hütte liegt, in der Regenzeit, und es kalt ist und klamm und sie nicht schlafen kann, weil sie so friert. Dann denkt sie: Ich habe meinen Mann in der Kirche geheiratet. Ich hatte eine Familie. Jetzt zeigen die Nachbarn mit dem Finger auf mich. Es ist alles wegen dieser Leute. Und wegen dieser Steine.