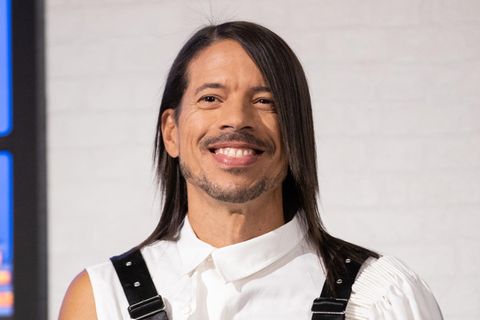

BRIGITTE: Wir haben 2023 – braucht es noch Coming-outs?

Aljosha Muttardi: Es braucht so lange noch Coming-out-Geschichten, wie es keine Gleichberechtigung für queere Menschen auf der Welt gibt: Solange queere Menschen Angst haben, beleidigt, bespuckt oder benachteiligt werden in der Gesellschaft, solange sie eine erhöhte Rate an Suizid und Depressionen haben, weil sie Diskriminierung erfahren, solange Fußballer noch ein Riesenproblem mit Homophobie haben, solange in anderen Ländern queere Menschen verfolgt und umgebracht werden, solange ist keine einzige Pride-Flagge, kein einziges Coming-out und keine einzige Geschichte zum Coming-out zu viel. Menschen, die so etwas behaupten, haben Scheuklappen auf.

Es ist natürlich leicht zu sagen, dass man alle liebt, dass man keine Hautfarben und Religion sieht, wenn man selbst nicht von struktureller Diskriminierung betroffen ist.

Aber das ist letztlich ja nur ein Freifahrtschein für einen selbst, um sich nicht mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen, weil man selbst schon sagt: Ich liebe ja alle.

Es geht aber nicht darum, dass man nicht alle lieben würde. Es geht darum, dass die Gesellschaft nicht alle liebt und dass man vor allem denjenigen zuhören sollte, die in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Und genau deswegen braucht es Coming-out-Geschichten und ist es enorm wichtig, dass man bei diesen Geschichten genau zuhört und hinschaut.

Möchtest du in diesem Kontext über dein eigenes Coming-out sprechen?

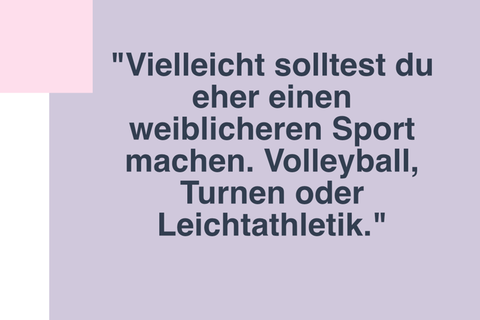

Es gibt ja ein inneres und ein äußeres Coming-out und ich glaube, bei mir kam beides zusammen. Mein Inneres war das, mit dem ich am meisten zu kämpfen hatte, also zu mir selbst zu stehen und mir selbst einzugestehen, dass ich queer bin. Das liegt daran, dass mein Coming-out mit sehr viel Selbsthass und Selbstzweifel verbunden war, dass ich das Gefühl hatte "falsch" zu sein, dass ich mich geschämt habe für die Person, die ich bin.

Und es hat sehr, sehr lange gedauert, mich so anzunehmen, auch über mein Coming-out hinaus. Bis heute habe ich damit ein wenig zu kämpfen, auch wenn es natürlich sehr viel besser geworden ist, aber dieses innere Schamgefühl, diese Angst vor Diskriminierung, davor, nicht ins Raster zu passen oder nicht mehr geliebt zu werden, das ist nicht so leicht zu überwinden.

Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du queer sein könntest?

Das war so mit neun oder zehn Jahren, als ich ein bisschen verliebt in Leonardo DiCaprio in seiner "Titanic"-Rolle war. Heutzutage bin ich definitiv nicht mehr in ihn verknallt, ich bin sowieso zu alt für ihn. (lacht) Mein erstes Coming-out hatte ich dann bei einem schwulen Kommilitonen, aber zu Anfang habe ich die Menschen immer erraten lassen, was mit mir los war, weil es mir so schwergefallen ist, das Wort "schwul" in den Mund zu nehmen. Das wurde dann von Mal zu Mal besser.

Als queere Person finde ich es sehr spannend, was du gerade zum Thema Selbsthass und Selbstzweifel gesagt hast. Denn diese Gefühle, diese Ängste, die verschwinden ja nicht, nur weil man ein Coming-out hatte, wie es manche Medien suggerieren.

Das sehe ich ähnlich. Ich finde es sehr spannend, wenn mir Leute sagen: "Aber jetzt ist doch alles cool" und ich mir denke: Nein, das hat Narben hinterlassen. Dieser Gedanke, falsch zu sein, der bleibt ja, der ist sehr tief verankert.

Und deswegen empfinde ich es auch als sehr privilegiert – und ignorant – wenn Leute sagen, es bräuchte doch kein Coming-out mehr.

Das ist natürlich nur meine Sicht darauf. Ich kenne aber auch viele sehr schöne Coming-out-Geschichten und bei mir selbst hat es einfach eineinhalb Jahre gedauert, bis ich überhaupt glücklich damit war, dass ich es hatte. Ich hatte damals kein Gefühl der Erleichterung.

Letztlich geht es doch nur darum, dass wir alle die Grundbedürfnisse haben, verstanden, gesehen und geliebt zu werden. Das kann niemand wirklich von sich weisen und mehr wollen auch wir Queeren nicht. Wir möchten einfach, dass Leute uns nicht sagen, dass wir falsch sind. Und wir brauchen queere Menschen, die uns das zeigen. Es hätte mein Leben verändert, wenn ich damals so einen Podcast wie "Out & About" gehabt hätte oder eine Serie wie "Queer Eye Germany". Und auch heutzutage brauchen die Menschen so etwas, sie brauchen – wenn sie denn schon keine Bezugsperson haben –zumindest online, zum Beispiel auf Netflix, einen Rückzugsort, wo sie sich nicht mehr allein und dafür sicher fühlen.

Ist es das, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest?

Ja, also der Podcast hat auch die Idee eines Brückenschlags zwischen der Welt der nicht queeren und der queeren Menschen. Für queere Menschen sollen die Geschichten erst einmal Sichtbarkeit schaffen, sie sollen sich empowert fühlen, vielleicht auch merken: "Hey, es kann also auch toll laufen, ein Coming-out zu haben" oder eben auch: "Es kann noch schlimmer laufen als bei mir."

Und nicht queere Menschen sollen im besten Fall ein Verständnis dafür entwickeln, wie sie in so einer Situation reagieren, wie sie damit umgehen können und was bei einem Coming-out eigentlich passiert. Man kann als nicht betroffene Person kein Verständnis für bestimmte Dinge aufbauen, wie ich als Mann beispielsweise nicht sagen kann, dass ich genau wissen würde, wie sich eine trans Person fühlt oder eine cis Frau in einer sexistischen Gesellschaft. Und genau deswegen muss ich zuhören, und zwar den Menschen, die tatsächlich betroffen sind.

Nach welchen Kriterien habt ihr die Gäst:innen im Podcast ausgewählt?

Das war ganz unterschiedlich: Wir haben da natürlich zum einen drauf geachtet, dass sich die Geschichten nicht doppeln, wir wollten möglichst verschiedene Perspektiven und so viel Intersektionalität und Inklusivität wie möglich. Wir werden eine trans Person interviewen, eine nicht binäre Person, People of Color, eine 71-jährige lesbische Frau, einen Moslem, der ein wirklich schönes Coming-out hatte. Es sollte so breit gefächert wie möglich sein, natürlich ist das schwierig, aber wenn es weitergeht mit dem Podcast, haben wir weiterhin auf der Agenda, möglichst alles sehen zu wollen.

Wie würdest du mit einer Meinung oder Lebensperspektive umgehen, die du so gar nicht persönlich vertreten kannst?

Sehr schwierig. Es ist für mich immer so eine Sache, wenn du beispielsweise in puncto Kleidung sagst, du findest Schlaghosen nicht ansprechend und ich selbst mag sie, dann sehe ich da kein Problem. Wenn du aber sagst, dass du nicht "glaubst", dass es nicht binäre Menschen gibt, dann ist das für mich keine Meinung und auch nichts, dem ich eine Bühne geben möchte. Es ist immer noch mein Podcast und ich habe auch eine Verantwortung – auch für mich selbst – und ich befeuere keine Diskriminierung, in keine Richtung.

Ich habe in diesem Zusammenhang auch ein Problem mit dem Begriff der "Meinung", denn viele Leute verkaufen diskriminierende Aussagen als "Meinung". Und die haben in meinem Podcast einfach nichts zu suchen. Meinungsdifferenzen sind eine andere Sache. Ich diskutiere sehr gerne und wenn mich jemand in meinen Ansichten herausfordert – und vielleicht sogar gewinnt –, dann kann das nur bereichernd für mich sein.