Kabul: Angekommen am Flughafen der Hauptstadt ist die RTL-Reporterin fast die einzige Frau. Zusammen mit ihrem Kameramann und dem Logistikexperten Christoph Klawitter, der unter anderem die Bundeswehr bei der Evakuierung nach der Machtübernahme der Taliban unterstützte, und für sie im Land als Übersetzer fungiert, ist sie 60 Tage in Afghanistan. Das Leben ist in so vielen Momenten anders: Wie sie erzählt, gibt es dort weder Kanalisation noch eine richtige Infrastruktur – auch die Stromversorgung ist mangelhaft. Die Wege zu Drehorten sind lang und sie ist aufgrund der Hygienebedingungen durchgehend krank, nimmt Antibiotika, während sie für ihre Reportage arbeitet.

Liv von Boetticher wohnt mit ihrem Team in einem angemieteten Haus und reist von dort aus weiter durch Afghanistan. Teilweise in Orte, in denen sie die einzige Frau auf der Straße ist. Denn viele Frauen bleiben in ihren Häusern, deren Türen sie ohne einen Mann an der Seite nicht verlassen dürfen. "Als Frau war ich an solchen Orten eine Attraktion. Innerhalb von drei Minuten waren teilweise 50 Männer um uns herum", erklärt uns von Boetticher. Aus Neugier. "Man muss sich vorstellen, dass da den ganzen Tag eigentlich gar nichts passiert. Und dann kommen wir."

Der erste Stopp des Teams ist Kabul. Wir haben uns mit Liv von Boetticher über ihre Erfahrungen in Afghanistan, von der Landung bis zur Abreise, unterhalten.

Liv von Boetticher im Interview

BRIGITTE: Am 31. Januar 2022 ging es für euch los und zuerst seid ihr direkt in der Hauptstadt Kabul gelandet. Wie war dein erster Eindruck, als du angekommen bist?

Liv von Boetticher: Der erste Eindruck begann schon am Flughafen in Dubai, als wir zum Gate gegangen sind, um nach Kabul zu fliegen. Bis auf eine Stewardess, zwei weitere weibliche Passagiere und mich – waren im ganzen Flugzeug nur noch Männer. Für uns vier Frauen gab es dann eine Toilette vorne und für alle anderen Männer eine hinten. Streng getrennt. Da dachte ich schon: 'Okay, die nächsten zwei Monate werden interessant.' Auch der Anflug auf Kabul war spannend, denn die Flieger landen im Moment auf Sicht.

Die Piloten haben keinen Funkkontakt zum Tower, seit er in der wirren Zeit im Sommer kaputtgegangen ist. Man landet sozusagen im Tal, zwischen den Bergen des Hindukusch und hat das Gefühl, dass man gleich mit den Flügeln an den Felsen entlang streift. Es ist echt sportlich. Und dann landet man in einer anderen Welt. In einem Land, wo einfach fast nur Männer draußen sind. Wo nach wie vor auch noch sehr viele Spuren des Militäreinsatzes zu sehen sind, mit kaputten Militärfahrzeugen, die überall stehen und nicht abgeschleppt werden. Der ganze Flughafen ist voller Hubschrauber, die flugunfähig gemacht wurden und wie Schrott herumstehen.

Wie war der Umgang mit den Menschen vor Ort?

Man muss sich als Frau sehr zurückhalten, weil natürlich dadurch, dass die Taliban an der Macht sind, ihr Frauenbild dort auch gelebt wird. In Kabul ist es noch relativ normal. Es ist im Vornherein allerdings klar, dass kein Mann einer Frau die Hand gibt, außer er hat sehr lange mit Westlern zu tun gehabt – und ich kann auch nicht an einem Checkpoint versuchen mit den Taliban zu reden. Das mussten mein Kameramann, Chris oder mein Fahrer für mich machen.

Diese Rollenverteilung war aber im Vorfeld klar und deswegen ist es auch nicht zu unangenehmen Situationen gekommen. Aber im Team war das schon komisch. Denn ich war ja quasi die Chefin, ich hatte die redaktionelle Verantwortung. Ich war diejenige, die den anderen sagt, was wir an einem Tag machen und worüber ich mit den Menschen gerne sprechen möchte. Das war in einem Land, wo ich als Frau gar nichts zu sagen habe, eine große Herausforderung.

Was hat dich auf deiner Reise überrascht? Sowohl positiv als auch negativ.

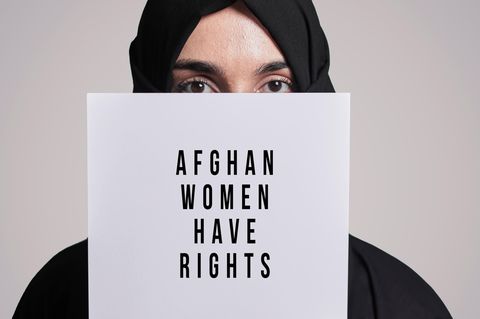

Für die Frauen fand ich es erschreckend, dass die Taliban, auch wenn sich das jetzt überraschend anhört, nicht das Hauptproblem sind. Es ist nämlich so, dass die Taliban in Afghanistan auf Strukturen stoßen, in denen es sehr willkommen ist, dass die Frauen nun wieder auf "ihren Platz" zurückverwiesen werden. Viele Frauen hatten nämlich in den letzten 20 Jahren im Schutz der Hilfsorganisationen und des Militärs Freiheiten, die ihre männlichen Familienmitglieder ihnen gar nicht geben wollten. Ihre Väter, Brüder oder Ehemänner wollten das eigentlich gar nicht. Diese Frauen sind aus meiner Sicht die allergrößten Verliererinnen, weil ihnen das genommen wurde, was sie kurz hatten.

Die andere bittere Realität ist aber, dass sich für viele Frauen gar nicht so viel verändert hat. Denn oft waren ihre Familienstrukturen schon vor der Machtübernahme, so, dass sie so gut wie keine Freiheiten zugelassen haben. Sobald man aufs Land geht, in die Provinz, haben Frauen überhaupt kein Mitspracherecht mehr und in manchen Teilen des Landes sieht man sie auch nicht in der Öffentlichkeit. Frauen gibt es dort draußen nicht, weil sie auf dem Hof oder im Haus bleiben. Eine Ausnahme ist die Minderheit der Hazara, bei denen Frauen mehr Rechte haben als in anderen Teilen des Landes.

Hast du mit Frauen sprechen können, die von dieser Art von familiären Strukturen betroffen sind?

Ich habe unter anderem mit einer ehemaligen Volleyball-Nationalspielerin gesprochen. Das war für mich auch die emotionalste Erfahrung in Afghanistan. Sie hatte, als wir da waren, schon acht Monate nicht mehr das Haus verlassen, weil es hieß, die Taliban hätten eins ihrer Teammitglieder geköpft. Aufgrund ihrer Lage war sie depressiv, gerade weil sie in ihrer Zeit als Sportlerin vorher Freiheiten hatte. Sie hatte auch bereits versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Die Recherche hat dann aber ergeben, dass die Teamkameradin von ihrer eigenen Familie, nämlich den Schwiegereltern, erdrosselt wurde, weil sie ein Stipendium für die USA hatte und sie das nicht wollten. Die Taliban hatten damit also gar nichts zu tun. Unsere Sportlerin hat diese Info aber nie bekommen, weil ihr Vater und Bruder ihr lieber Angst vor den Taliban gemacht haben. Sie wollten nicht, dass sie vielleicht auch so ein freies Leben hat.

Konntet ihr irgendetwas für diese Frau tun?

Wir wollten ihr zeigen, dass es Orte in Kabul gibt, wo sie sich mit anderen Frauen untereinander treffen darf. Und dass Frauen morgens zwischen neun und elf Uhr an der Uni studieren dürfen. Aber ihre Brüder haben es verboten. Sie ist quasi die Gefangene ihrer eigenen Familie. Es ist so: Man kann als Frau in Afghanistan studieren. Zum Beispiel an privaten Unis und privaten Schulen, die nach wie vor offen sind. Private Bildungsstätten haben genug Geld, um separat Männer und Frauen als Lehrpersonal zu bezahlen. Die Brüder haben dem Mädchen dann den Umgang mit uns untersagt. Ich bin davon überzeugt, dass sie Angst hatten, dass wir sie aus ihrer Sicht „negativ beeinflussen“, weil wir ihr helfen wollen, freier zu leben.

Welche weiteren Frauen hast du in der Zeit vor Ort kennenlernen können, die vielleicht auch ein Stück Hoffnung geben können?

Wir haben mehrere Frauen getroffen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten heimlich Schulen gründen und versuchen, ihr Leben weiterzuführen und dabei für ihre Gemeinschaft da zu sein. Es geht vor allen Dingen um die Schulen. Darum Mädchen zu stärken, aber auch darum, Frauen zu ermöglichen, als Ärztin oder Lehrerin zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel mit einer Frau gedreht, die Mädchen drei Dinge beibringt: Nähen, Englisch und Computer.

Praktische Dinge, von denen sie hofft, dass die Mädchen später etwas herstellen können, das sie irgendwann online an internationale Kunden verkaufen können. Innerhalb von den zwei Monaten vor Ort wurden es immer und immer mehr Schülerinnen. Es hat in einer kleinen Wohnung angefangen, dann wurden es zwei Wohnungen und später, hat sie sogar außerhalb von Kabul ein kleines Haus gebaut. Die Voraussetzung dafür war aber, dass sie einen Mann hatte, der sie unterstützt. Er hat für sie zum Beispiel die Wohnung angemietet, weil eine Frau das alleine gar nicht darf. Es ist also notwendig, einen männlichen Fürsprecher zu haben.

Ist das denn nicht sehr gefährlich für diese Frauen, solche Schulen aufzubauen – oder für die Mädchen diese zu besuchen?

Die Taliban kommen nicht unbedingt und sagen: 'Das ist jetzt verboten hier'. Mit den Taliban wird verhandelt. Quasi jeder Stadtteil oder jedes Dorf für sich. In manchen Gegenden, zum Beispiel in Herat, haben die Männer sogar ausgehandelt, dass die Schulen auch für die Mädchen offenbleiben. Dort findet Unterricht statt und dort sind weiterhin Ärztinnen im Krankenhaus, die sogar männliche Patienten versorgen dürfen. Es ist also kein einheitliches Bild. Je nachdem, wie stark sich die Bevölkerung, die männliche Bevölkerung wohl bemerkt, sich für ihre weiblichen Familienmitglieder einbringt, desto mehr wird meist auch akzeptiert. Dann trifft sich der Ältestenrat mit den lokalen Führern der Taliban und sie machen es untereinander aus.

Die Bevölkerung hat also ganz vorsichtig formuliert, theoretisch die Möglichkeit Einfluss zu nehmen – und an den Stellen, wo sie es tun, sieht man, dass es funktionieren kann und da, wo sie es nicht machen, dass eben nichts passiert. Man kann den Maßstab, den wir in Deutschland anlegen, nicht auf Afghanistan übertragen. Die Wirtschaft in Afghanistan liegt komplett am Boden, sie ist sozusagen nicht existent. Laut Vereinten Nationen sind 97 Prozent der Menschen von akuter Armut bedroht – das muss man sich mal vorstellen. Jeder, wirklich jeder, mit dem wir gesprochen haben, will das Land verlassen. Ich hatte selbst in den zwei Monaten nie Angst, dass eine Situation mit den Taliban außer Kontrolle gerät, weil das auch nicht in ihrem Interesse ist. Es ist nicht so, dass dort alle in ständiger Lebensgefahr sind. Es gab hingegen einige kritische Momente mit der ganz normalen männlichen Bevölkerung, eben weil Frauen kulturell bedingt keinen Platz in der Öffentlichkeit haben und meine Anwesenheit die Männer durchaus gestört hat.

Wo bräuchte das Land deiner Meinung nach am meisten Hilfe?

Bevor man irgendetwas macht, muss man Bildung ins Land bringen. Etwa 70 Prozent der Menschen können nicht lesen und damit auch nicht lesen und schreiben. Und damit können sie auch nicht lesen, was im Koran steht – und der schreibt ganz eindeutig Bildung für Frauen vor. Wie will man das jemandem beibringen, der sozusagen sein eigenes Gesetzbuch nicht lesen kann? Afghanistan braucht internationales Geld, das ist klar, und dieses Geld muss knallhart an Bildung und Frauenrechte geknüpft werden.

Glaubst du, dass deine Zeit anders verlaufen wäre, wenn du ein Mann wärst?

Ich glaube, ein reines Männer-Team kann – überspitzt gesagt – in Afghanistan eine richtig gute Zeit haben. Man kann ja wirklich frei durchs Land reisen und alle Orte besuchen, die man möchte. Zu meinen beiden männlichen Begleitern waren die Taliban bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, auch durchweg sehr freundlich. Ich hätte als Mann viel Spaß mit den Taliban haben können. Wir hätten wahrscheinlich gemeinsam permanent Tee getrunken und sie hätten mich vielleicht mit ihren Waffen schießen lassen. Als Frau hast du aber ständig Grenzen. Ich konnte die Leute nicht direkt fragen, was ich möchte. Wenn ich beispielsweise mit einer Frau sprechen wollte, mussten meine männlichen Begleiter erst ihren Mann fragen, ob er es seiner Frau erlaubt. Es musste immer über eine Ecke gehen. Gleichzeitig habe ich natürlich einen Zugang zu den Frauen erhalten, den ein Mann in Afghanistan niemals bekommt. Denn er darf mit den Frauen nicht einmal reden. Mir hat beispielsweise eine Frauenärztin ihr Herz ausgeschüttet, was sie für schreckliche Verletzungen bei ihren Patientinnen sieht, die in Zwangsehen stecken. Das sind intime Einblicke, die ein männlicher Journalist in Afghanistan nicht gewinnen kann. Die harte Realität des Alltages kann man in Afghanistan nur aus den Augen einer Frau erleben.

Über Liv von Boetticher

Liv von Boetticher ist seit etwa zehn Jahren als Reporterin unterwegs. Schon als Jugendliche wünscht sie sich, irgendwann aus Krisengebieten berichten zu können. 2015 wechselt sie zu RTL Deutschland, wo sie seit 2020 eine Redaktionsleiterin hat, die ihr diesen Wunsch erfüllt. In ihrer Reportage "60 Tage Frauenhass – eine Reporterin bei den Taliban", schildert sie ihre Erfahrung in Afghanistan und berichtet mithilfe ihrer eigenen Eindrücke und den Menschen vor Ort, wie es den Afghan:innen zurzeit ergeht. Der Bericht läuft rund um den Jahrestag des Falls der Hauptstadt Kabul, am 23. August 2022, um 22:35 Uhr ausgestrahlt und kann im Anschluss sieben Tage online auf RTL+ gestreamt werden.